«Bad zu Leuk» von Hans Brock d. Ä. um 1597, Kunstmuseum Basel. (Bild: Schweizerisches Nationalmuseum)

Körper, Kult und Kirche

Das Badevergnügen erlebte seit den Städtegründungen im 11. und 12. Jahrhundert grossen Aufschwung, auch eine Folge von Epidemien und Pest. Badestuben waren gesellige Orte und entwickelten sich zu Stätten des Vergnügens, denen häufig Freudenhäuser angegliedert waren. Natürlich von der Kirche beargwöhnt.

Im Kapitel «Begehrt» wird dieser Aspekt besonders beleuchtet: vom «Liebesgarten mit Schachspielern» den ekstatischen «Moriskentanz» (15. Jahrhundert) bis zur «Versuchung des Müssiggängers» (1498 von Albrecht Dürer). Aus Sicht der Kirche war Sexualität im Mittelalter «ein mit Normen, Sünden und Strafen durchtränktes Lebensfeld.» (Katalog) In der Ehe war der Beischlaf sanktioniert. «All jene, die nur wegen der Lust kopulierten, wurden zu ‘Unzuchtssündern’ gestempelt.» (Franz X. Eder im Katalog über «Wollust und Sünde»). Dabei hatte Augustinus bereits im 4. Jahrhundert Prostitution als notwendiges Übel geduldet, «das die soziale Ordnung und den häuslichen Frieden sicherte und damit schlimmere moralische Gefahren von der Gemeinde fernhielt.»

Die Sorge um den Körper war auch im Mittelalter ein Thema. Nicht nur die Kräuterkunde der Benediktinerin Hildegard von Bingen im 12. Jahrhundert ist bekannt, sondern auch zahlreiche Handschriften vor allem im Kloster St. Gallen zeugen von medizinischer Theorie und Praxis. Erwähnt und ausgestellt wird etwa Ekkeharts Klosterchronik. Er dokumentiert u.a. die Verarztungen des St. Galler Mönchs Notker. Diese Zeugnisse dokumentieren, dass bereits im Mittelalter erstaunliche Diagnosen gestellt und erfolgreiche Behandlungen durchgeführt worden sind. «Der menschliche Körper wurde ernst genommen», heisst es.

Was es mit toten Körpern auf sich hat, zeigt ein weiteres Kapitel – von der Grablegung, Totentanzfiguren, Grabmälern bis zu Grabschreinen und Reliquien. Zu sehen ist u.a. das Armreliquiar des Heiligen Ursus von 1474. Das Knochenfragment wurde nicht in einer Vitrine oder einem Kasten wie sonst üblich aufbewahrt, sondern in einem künstlichen Unterarm. Die Reliquien von Heiligen, so der Glauben im Mittelalter, wirken weiter zum Wohl und Gedeihen beispielsweise einer Stadt und Gesellschaft.

«Der Körper ist heilig, eine Schöpfung Gottes, in ihn wird die unsterbliche Seele des Menschen bei der Geburt hineingeboren», so Denise Tonella, Direktorin des Nationalmuseums, im Vorwort. «Er gilt aber auch als Wohnort der Sünde und der Begierde. Der Körper wird verehrt und glorifiziert, wegen seiner Sündhaftigkeit aber auch geschlagen und gepeinigt.» Die Ausstellung legt davon eindrücklich Zeugnis ab. Und noch etwas: Der Mensch und seine Sicht auf den Körper, sein Empfinden, seine «Körpersprache» haben sich nicht wesentlich geändert. Er ist Heimstätte und Werkzeug, Lustobjekt und Leidstätte.

Der Ausstellungskatalog, von verschiedenen Autoren verfasst, vertieft, ordnet ein und bietet spannenden Lesestoff – vom «Multimedialen Leib Christi im Mittelalter» über «Körperideal und Sport» bis zur «Geschichte der Gewalt» und «Reliquiare und die Gegenwart der Heiligen». Verlag Scheidegger und Spiess, Zürich 2024, 37.– Franken.

landesmuseum.ch/begehrt-umsorgt-gemartert

Veröffentlicht März 2024

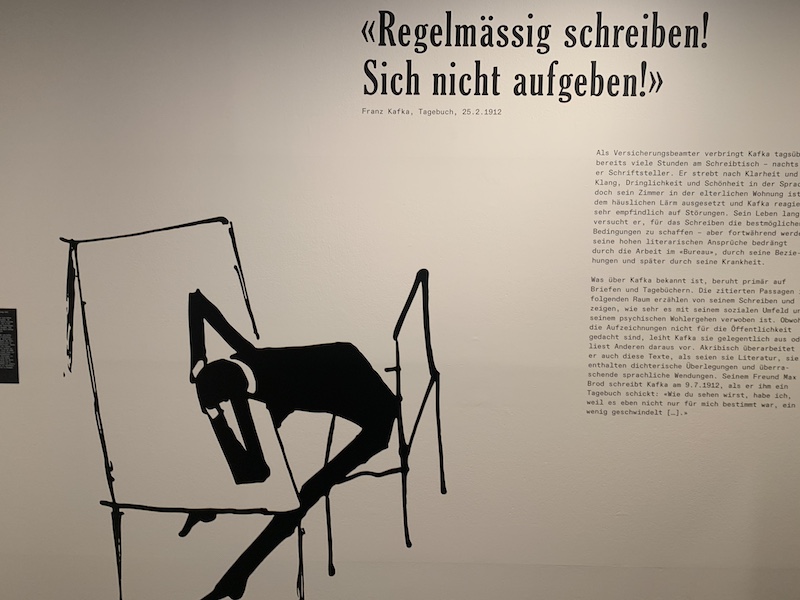

Die Ausstellung im Strauhof spürt Kafka's Werk nach. (Bild: rbr)

Ein literarisches Phänomen –

Von geschlossenen Türen, Ausweglosigkeit und Ohnmacht

Mit seinem Namen ist ein Adjektiv verbunden, das sich aus seinen Romanen «Der Prozess» und «Das Schloss» erklärt: Kafkaesk – meint eine Situation, die rätselhaft, unerklärbar, bedrohlich erscheint, bezeichnet ein Gefühl der Unsicherheit und des Ausgeliefertseins angesichts einer anonymen gesichtslosen Macht oder Administration. «Kein Schriftsteller unserer Zeit und wahrscheinlich keiner seit Shakespeare ist dermassen überinterpretiert und in Schubkästen gesteckt worden. Jean-Paul Sartre nahm ihn für den Existenzialismus in Anspruch, Camus für das Absurde, sein lebenslanger Freund und Herausgeber Max Brod überzeugte mehrere Gelehrtengenerationen, dass sich in Kafkas Parabeln die komplizierte Suche nach einem unerreichbaren Gott ausdrückte.» So beschreibt David Zane Mairowitz den Dichter, Denker und Maler Franz Kafka in seinem Buch, illustriert vom Comiczeichner Robert Crumb. Drastisch führen die beiden nicht nur Kafkas Lebensstationen vor Augen, sondern auch gesellschaftliche und politische Gegebenheiten, Welt und Umfeld. Wie erging es dem jüdischen Bürger in Prag, dem deutschstämmigen Versicherungsbeamten, der zwischen die Fronten in einem antisemitistischen Klima geriet, zwischen Royalisten und Revoluzzern? Wie entstanden seine fragmentarischen Werke? Welche Rolle spielte sein Vater?

«Wir schreiben das Jahr 1914», so Autor Mairowitz, «Obwohl Hermann Kafka (Kafkas Vater) noch immer einer der Gründe für die fieberhafte nächtliche Schreiberei seines Sohnes ist, so ist sie doch inzwischen über die Banalität ihres ödipalen Konfliktes hinausgewachsen; andere wichtige Einflüsse sind am Werk. Kafka schreibt über Macht, Unterwerfung und Erniedrigung. Über die überlegene Macht, die ihre Objekte dazu bringt, sich zu etwas Niedrigem zu machen, das auf seinem kleinen Bauch davonkrabbeln kann.»

Kafka hat nie öffentlich Partei ergriffen und wurde vom faschistischen Strom der Zeit erfasst. Zu dieser Zeit verfasste Kafka einen Satz, der Weltliteratur wurde: «Jemand musste Josef K. verleumdet haben, denn, ohne dass er etwas Böses getan hätte, wurde er eines Morgens verhaftet.» Im Roman «Der Prozess» wird Josef K. nie der Prozess gemacht, gleichwohl wird er verurteilt. Sein unvollendeter Roman «Das Schloss» hat Berge von Interpretationen provoziert. Landvermesser K. wird in ein Dorf beordert, um ein Schloss aufzusuchen. Er gerät in ein undurchschaubares Labyrinth. Seine Bemühungen enden an Hierarchien und Strukturen. Der Schluss ist offen. Laut Max Brod sollte der Landvermesser auf dem Sterbebett erfahren, dass die Schlossherren ihm erlauben, im Dorf zu bleiben. «Stets trachtet K. danach, zum Schloss zu kommen, auch als es immer weiter von ihm wegrückt. Im ‘Prozess’ und in der ‘Strafkolonie’ verurteilte und bestrafte das Gesetz, im ‘Schloss ist es völlig indifferent und vage», kommentierte Mairowitz. Der Mensch, Mächten und Strukturen ausgeliefert – nicht nur gestern.

Jüngst hat sich ein anderer Comiczeichner mit Franz Kafka beschäftigt: der Wiener Nicolas Mahler. Er nähert sich dem Literaten auf künstlerische Weise, nimmt den Zeichenstil Kafkas auf und führt ihn weiter. Erst nach Kafkas Tod 1924 wurden Berge von Zeichnungen entdeckt. In seinem Buch «Komplett Kafka» zeichnet Mahler Kafkas Leben nach – von 1852 (Rabbi Löw) über Kafkas Liebschaften (Felice Bauer), seiner Arbeit an «Die Verwandlung» oder an «Ein Hungerkünstler» bis zu Kafkas Freund Max Brod. Die Texte sind knapp und dienen der Orientierung oder Charakterisierung, beispielsweise bei Kafkas Freund Max Brod. «Brod selbst ist schon optisch das Gegenteil. Er ist klein, etwas verdreht, eine Rückgratverkrümmung zwingt ihn zum Tragen eines Geraderichters, eines aus Metallstangen bestehendes Gestell», so Mahler.

Kauzig, komisch, kurios – der Mensch Kafka, der sein Heil im Schreiben und in der Verwandlung suchte. Franz Kafka, 1883 in Prag geboren und 1924 gestorben, verfügte, dass Freund Max Brod seine Schriften vernichten sollte, doch der weigerte sich und rettete so ein literarisches Werk, das bis heute aktuell ist, das Leser wie Kritiker beschäftigt. Im Band mit den «Tieren» beispielsweise finden sich Texte wie «Der Bau», «Ein Bericht für eine Akademie» oder «Josefine, die Sängerin oder das Volk der Mäuse». Im « Bau» geht es um Abschottung aus Angst vor Eindringlingen und einem verhängnisvollen Reduit («Aus Sicherheitsdenken wird Sicherheitswahn»). Im «Bericht für eine Akademie», eigentlich eine Assimilationstragödie, ist ein Affe die zentrale Figur. Bei «Josefine», einer Geschichte ohne Handlung, wird eine pfeifende Mäuse-Diva mit allerlei Marotten beschrieben, die am Ende verschwindet, ohne Spuren zu hinterlassen. Diese Erzählung, wenige Monate vor Kafkas Tod niedergeschrieben, lässt eine deprimierende Interpretation zu: Kunst scheint leicht ersetzbar, scheint eine Pose mit Unterhaltungswert. Ob Kafka das auch von seinem Werk dachte und deshalb die Vernichtung seiner Schriften wünschte?

Wie fasst man einen Autor wie Franz Kafka in einer Ausstellung? Im Zürcher Strauhof, prädestiniert für Literatur und literarische Themen, hat einen naheliegenden Weg gefunden. In der Ausstellung «Kafka – Türen, Tod und Texte» dominieren Texte, heisst Zitate, Kommentare, schriftliche Zeugnisse, ergänzt durch Fotos und Zeichnungen. Und die wurden erst nach seinem Tod entdeckt. Kafka, der Prager mit deutsch-jüdischem Hintergrund, hat 40 kurze und längere Erzählungen in Zeitschriften und Büchern veröffentlicht. Nach einer einführenden Zeittafel mit entsprechenden Bildern kann man sich in einem intimen Raum auf Kafka-Texte einlassen, sozusagen aus zweiter Hand. Hier werden (leider) nicht Originaltexte vorgetragen, sondern Kommentare, gesprochen vom Zürcher Schauspieler Jonas Gygax. Ein wichtiger Dreh- und Angelpunkt der Ausstellung sind Türen, Sinnbild für Gliederung von Raum und Handlung und Instrument der Abschottung von der Aussenwelt bei Kafka. Ein Raum ist seiner Biografie, Wirkung und Deutung gewidmet. Kafka bleibt vieldeutig und vielschichtig, spannend.

Gut getimt, just zum 100. Todesjahr kommt ein Spielfilm in die Kinos, der von Kafkas letzter Liebe erzählt: «Die Herrlichkeit des Lebens». Der Filmtitel ist freilich etwas optimistisch gewählt, denn es geht um das Jahr 1923. Dazumal ist Kafka bereits von seiner schweren Krankheit (Tuberkulose) gezeichnet. Der Spielfilm von Georg Maas und Judith Kaufmann basiert auf dem Bestseller (2011) von Michael Kumpfmüller. Franz Kafka (Sabin Tambrea) lernt an der Ostsee (Heilbad Graal-Müritz) die unbeschwerte jüdische Tänzerin Dora Diamant (Henriette Confurius) kennen und lieben. «Auf der Schwelle zum Glück», schreibt er an Max Brod. Sie ziehen nach Berlin-Steglitz, mit einem «Koffer voll Worte und Papier». Dora wird ihn bis zum Tod am 3. Juni 1924 begleiten und pflegen. Das Melodrama steht und fällt mit den Hauptdarstellern, schwankt zwischen Lebenslust und Schwermut. Der sanfte Liebesfilm kommt fast ohne literarische Bezüge aus, sieht man von Kafkas Briefen an seinen Vater ab. Sehenswert.

«Kafka – Türen, Tod & Texte», Ausstellung im Strauhof, Zürich, bis 12. Mai 2024, begleitet von Gesprächen und Lesungen, beispielsweise am 14. März mit «Was mir Kafka bedeutet?», Autoren über Kafka, oder am 15. März «Komplett Kafka», Zeichner Nicolas Mahler liest aus seinem Kafka-Buch.

Georg Maas und Judith Kaufmann «Die Herrlichkeit des Lebens», Spielfilm. Kinostart am 21. März.

David Zane Mirowitz und Robert Crumb «Kafka», Reproduktion 2024, Paperback Fr. 12.80

Nicolas Mahler «Komplett Kafka», Suhrkamp 2023, Fr. 22.00

Franz Kafka «Erzählungen von Tieren», Fischer Taschenbuch 2023, Fr. 18.80

Veröffentlicht Februar 2024

Ein Streifzug durch die Schweizer Filmgeschichte im Landesmuseum. (Bild: Schweizerisches Nationalmuseum)

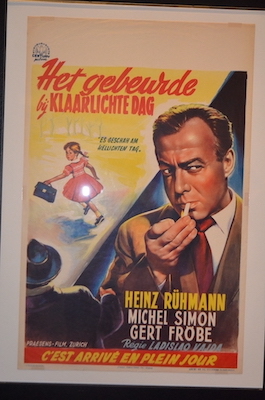

Links: Ein internationaler Erfolg in Europa: «Es geschah am hellichten Tag» auf Holländisch. (rbr)

Es geschah nicht nur am hellichten Tage

1923 bewarb sich Lazar um einen Schweizer Pass, den er auch erhielt. Am 14. März 1924 wurde die Firma Praesens-Film AG ins Handelsregister eingetragen. Ziel der Produktion waren Reklame- und Industriefilme. Wechsler suchte einen Kameramann und stiess auf Walter Mittelholzer. Er überzeugte den Piloten mit der Kamera, als Teilhaber der Praesens beizutreten. Mittelholzer unternahm weitere «Kulturreisen» für Junkers, so auch nach Teheran («Persienflug»). Praesens-Film etablierte sich als Verleiherin von Reisefilmen. Doch wirklich wirtschaftlichen Erfolg hatte Wechsler mit Reklamefilmen für Tobler, Gilette oder Sunlight beispielsweise. Er knüpfte ein Netz mit Kinobetreibern, die seine Filme zeigten. So wurde Praesens Monopolist des Reklamefilms, und das Firmenlogo nahm seine endgültige Form an – mit einer Filmrolle und zwei Flügeln. Den Durchbruch als Filmproduzent gelang Praesens mit Mittelholzers «Afrikaflug» 1927. «Zwei Schweizer Himmelstürmer» überschrieb Benedikt Eppenberger das erste Kapitel seines Praesens-Buches «Heidi, Hellebarden & Hollywood». Auf über 300 Seiten schildert er detailliert die Erfolgsgeschichte der Praesens-Film. Ein Schmöker, der nicht nur ein gewichtiges Kapitel Schweizer Kulturgeschichte beschreibt, sondern auch Zeitgeschichte widerspiegelt. Von den Anfängen um 1923 («Praeteritum») übers «Praesens» (1940–1951) bis zum «Futurum» (1952–2024). Der Schlussbogen spannt sich so von den «Heidi»-Filmen bis zur Dürrenmatt-Verfilmung «Das Versprechen» mit Jack Nicholson 2001.

Das Landesmuseum in Zürich ehrt Praesens-Film mit einer kleinen, kompakten Ausstellung: «Close-up. Eine Schweizer Filmgeschichte». Der Untertitel ist etwas anmassend, endet sie doch bereits 1962. An der «Film»-Schau mit kleineren Filmausschnitten, Dokumenten, Fotos und Requisiten war die Cinématèque Suisse wesentlich beteiligt. Eingeteilt in Abschnitte wie «Auftragsfilme» («Frauennot – Frauenglück», 1930), «An der Grenze», «Humanitäre Tradition», «Heimatidylle» oder «Zwischen Bühne und Kamera» (Ann-Marie Blanc und Heinrich Gretler) macht «Close-up» neugierig, die alten Filme wiederzuentdecken. Ein witziges Detail der Schau ist ein Pferdekopf (Kostüm), Requisit aus «Gilberte de Courgenay». Dazu sind Plakate, Briefwechsel, Originaldrehbücher und sechs Linolschnitte vom Grafiker Clément Moreau (1903–1988) zum Thema «Grenzübertritt» zu sehen.

Die Schweizer Filmgeschichte begann zwar nicht mit der Praesens-Film AG. Doch diese Produktionsfirma setzte Massstäbe – mit Lazar Wechsler aus Piotrków Trybunalski (Russland-Polen) und dem St. Galler Walter Mittelholzer. Vor dem Zweiten Weltkrieg trug man zur geistigen Landesverteidigung bei – mit Filmen wie «Gilberte de Courgenay» mit Anne-Marie Blanc. Mit den Spielfilmen «Marie-Louise» (1944) oder «Die letzte Chance» (1945) wurde eine neue humanistische Ära eingeläutet. Die Geschichte um das französische Flüchtlingskind Marie-Louise, das für drei Monate in der Schweiz aufgenommen wurde, bewegte die Herzen und wurde mit einem Oscar fürs Drehbuch belohnt. Regisseur Leopold Lindtberg vollendete das Drama nach einigen Querelen mit Produzent Wechsler. Lindtberg hatte für die Praesens-Film bereits die Filme «Wachtmeister Studer» (1939. «Landammann Stauffacher» (1941) oder «Der Schuss von der Kanzel» (1942) realisiert. Der grosse internationale Durchbruch gelang mit «Marie-Louise» und mit dem Flüchtlingsdrama «Die letzte Chance» (1945).

In der Nachkriegszeit hatte das Publikum die (Kino-)Nase voll von Flüchtlingsschicksalen. Heimische Filme waren gefragt. Das war die grosse Zeit von Regisseur Franz Schnyder, der mit «Heidi und Peter» (1954), mit den Gotthelf-Verfilmungen «Uli der Knecht» (1954) und «Uli der Pächter» (1954) oder «Anne Bäbi Jowäger» reüssierte. Abgelöst wurde er quasi durch Kurt Früh und seinen Praesens-Filmen «Hinter den sieben Gleisen» (1959), «Es Dach überem Chopf» (1962) oder «Der 42. Himmel» (1962). Höhepunkte waren dann die Produktionen «Es geschah am hellichten Tage» (1958) von Ladislao Vajda, mit Gert Fröbe und «Die Ehe des Herrn Mississippi» (1961) von Kurt Hoffmann.

Die Filmproduktion wurde 1972 quasi stillgelegt. In den Siebzigerjahren übernahmen die Brüder Martin und Peter Hellstern (Rialto-Film) die Praesens-Leitung. Die Firma beschränkte sich auf Filmverleih. Und es geschah ein kleines Wunder: Mitte der Siebzigerjahre starteten die Hellstern-Brüder eine Comeback-Aktion der «Heidi»-Filme. «Dieses Comeback im Kino war ein gewaltiger Erfolg, und Praesens konnte fast eine Million Franken in die leeren Kassen buchen», schreibt Benedikt Eppenberger in seiner Praesens-Chronik. Seit 2009 werden auch wieder Praesens-Filme produziert. Im März soll der Spielfilm «Die Herrlichkeit des Lebens» in die Kinos kommen, ein Drama über Franz Kafka und seine Lebensgefährtin Dora Diamant.

Parallel zur Ausstellung präsentieren das Filmpodium Zürich Filme zu «100 Jahre Praesens» (bis 15. Februar) und das Kino Rex in Bern «Die Heimatfabrik: 100 Jahre Praesens Film» (1. bis 28. Februar 2024).

Ebenfalls zum Jubiläum publizierte der Historiker Benedikt Eppenberger sein fundiertes Buch «Heidi, Hellebarden und Hollywood. Die Praesens-Film-Story», NZZ Libro 2024, Fr. 23.90

Veröffentlicht Januar 2024

Ein Blick in die Ausstellung: Andreas Gursky, Politik II (2020). (Bild: rbr)

Zeit nehmen für die «Zeit»

KUNST Das Thema Zeit ist so zeitlos wie unendlich. Das Zürcher Kunsthaus hat in Zusammenarbeit mit dem Musée international d’horlogerie in La Chaux-de-Fonds eine Ausstellung eingerichtet, die sich der Zeit widmet – von Dürer bis Bonvicini (bis 14. Januar 2024). In sechs Kapitel wird eine Ideengeschichte über Zeit und Zeitgefühl dokumentiert: ein sinnlicher Streifzug durch Zeit und Raum, über biologische, politische, ökumenische und andere Dimensionen.

Wie kann man einem Begriff wie Zeit beikommen? Was assoziieren Sie mit dem Begriff Zeit, was kommt einem spontan in den Sinn? Vielleicht das Ticken einer alten Standuhr, der Glockenschlag am Kirchturm, Charlie Chaplin am Zifferblatt im Film «Modern Times»? In über 100 Begriffen findet man das Wort Zeit – von Auszeit bis Freizeit, von Zeitlupe bis Zeitrechnung oder Zeitreise, Zeitmesser, Zeitdruck, Zeitung, Zeitgeschichte, Lebenszeit, Hochzeit oder auch Herbstzeitlose.

Die Zürcher Ausstellung, konzipiert von Cathérine Hug, präsentiert über 100 Künstler und Künstlerinnen mit rund 250 Werken, Objekten und Installationen. Der Bogen spannt sich von Druckgrafiken eines Albrecht Dürer («Melencolia»,1514) bis zu Kunstwerken wie die gebündelte Weltkugel aus Armbanduhren von Monica Bonvicini («Time of My Life», 2020). Gegenstände, Kunstobjekte, Fotos, bewegte Bilder, Gemälde, Illustrationen, Schiften und mehr. Man kann sich gar nicht genug Zeit nehmen, um sich in die Zeit zu vertiefen. Ein Studium des Katalogwälzers mit über 300 Seiten kann dabei nicht nur hilfreich, sondern auch innovativ sein.

Aufgefächert in sechs Kapitel oder «Zeitzonen», spiegeln Ausstellung und Katalog eine «Bildergeschichte von Zeitbegriffen» wider. Kuratorin Cathérine Hug weiss um die unlösbare Aufgabe, Zeit umfassend darzustellen und in einer Ausstellung zu messen. Gleichwohl sind Hug und ihr Team die Herkulesaufgabe «Zeit» angegangen. «Sogenannte grosse Themen (wie Liebe, Demokratie, Medizin, Mode, Geld oder Künstliche Intelligenz), an die man sich kaum heranwagt und die doch die Eigenart besitzen, uns alle etwas anzugehen, sind immer aktuell», meint Hug. Den Auftakt bilden Zeitphänomene («Deep Time»). Da geht es etwa um die Frage über die Zeit hinaus, um den Ursprung oder auch den Nachthimmel. Wachsen, Gedeihen, Vergehen – die biologische Perspektive beschäftigt uns alle. Die biologische Uhr tickt unaufhaltsam. Christian Giessenbeck zeigt das 1650 mit einer goldenen Tischuhr, auf der der Tod die Zeit angibt. Kapitel 3 widmet sich der messbaren, ökonomischen Perspektive, sprich der Zeitmessung. «Die Uhr, nicht die Dampfmaschine, ist die Schlüsselmaschine des modernen Industriezeitalters», stellt der Kulturhistoriker Lewis Mumford 1834 klar. Wer Uhren liebt, kommt hier voll auf seine Kosten.

Zeit als Richtschnur umfasst den ganzen Globus. Dieser Prozess begann 1884, als man sich auf den Nullmeridian in Greenwich einigte: die politische Dimension. Zeiten mussten aufeinander abgestimmt werden (Zeitzonen) – nicht nur für Eisenbahn- und Flugpläne. Als Illustration seien Jean Dubuffets Riesengemälde «Le Train de pendules» (1965) oder Monicas Bonvicinis Skulpturen «You to Me» (Handschellen an einer Kette, 2020) erwähnt,

Das Kapitel «The Information Superhighway» nimmt Medien aufs Korn, die Verbreitung von Nachrichten, Meinungen, Stories. Eine Reihe von Titelseiten «Newsweek» werden aufgereiht, ein 17-teiliger Digitaldruck von Alfredo Jaar aus dem Jahr 1994 oder Herlinde Koelbls Fotoserie «Angela Merkel» (1991–2021). Das Magazin «Time» oder die Wochenzeitung «Zeit» sind kein Thema. Warum eigentlich nicht?

Die Ausstellung schliesst mit der «Eigenzeit», wobei die Aspekte «Schlaf, die soziale Konvention der Ferien und die Sichtbarkeit von Zeit im Produktionsprozess des Kunstwerks selbst» in den Fokus gerückt werden. Als Beispiele dienen etwa Albert Ankers Gemälde «Zwei schlafende Mädchen auf der Ofenbank» (1895), Jos Näpflins Installation «Zeit ist zeitlos» (2019) oder Ai Weiweis «Handschellen» (2015).

Man kann sich praktisch oder philosophisch, wissenschaftlich oder fantastisch mit der Zeit, dem Leben, beschäftigen, kann eintauchen, bilanzieren, philosophieren. «Carpe diem», sagt der Lateiner, sprich: Pack dir den Tag, die Zeit. «Zeit ist Geld», mahnen die Materialisten. Zeit kann man nicht kaufen, nur erleben. Die Zeit rennt davon, lautet ein gängiger Spruch. Zeit ist eine Erfindung der Menschen, eine Orientierung, eine Richtlinie, ein Massstab – egal ob auf Reisen (Fahrpläne!). Die Zürcher Ausstellung veranschaulicht dieses Thema auf vielfältige Weise, natürlich mit Lücken (wo ist Chaplins legendäre Zifferblattaktion?). Anregend. Eine Gelegenheit auch, unser Zeitverhalten zu prüfen, zu hinterfragen. Technik mag sie stoppen, zerdehnen (Zeitlupe, Zeitraffer), wir sind gleichwohl der Zeit ausgeliefert.

«Zeit. Von Dürer bis Bonvicini», Zürcher Kunsthaus bis 14. Januar 2024. Katalog mit englischen Übersetzungen, 49 Franken

Filmprogramm zur Ausstellung im Arthouse Kino Piccadilly, Zürich, jeweils sonntags 11 Uhr:

5. November «Memoria» (Thailand 2021)

26. November «Unrueh» (Schweiz 2022)

17. Dezember «Le prince» (Deutschland 2021)

7. Januar «The Hummingbird Project» (USA 2019)

4. Februar «Jeanne Dielman» (Belgien 1975).

filmingo, die Schweizer Streaming-Plattform für Arthouse-Filme, hat zum Thema «Zeit gestalten» eine Auswahl von Filmen zusammengestellt, die zu Zeitreisen einladen.

Veröffentlicht Oktober 2023

Amazônia» – Fotos als Mahnung – wie gemalt

KUNST Es ist noch nicht zu spät: Die Fotoausstellung Amazônia zeigt in der Zürcher Maag Halle die atemberaubenden Schwarzweissbilder des Fotographen Sebastião Salgado, Umweltschützer und Umweltaktivist. Der Brasilianer und seine Frau Lélia Wanick kämpfen seit Jahrzehnten für Menschen und Umwelt in Amazonien.

Die Schwarzweissbilder sprechen für sich – in der Maag Halle Zürich. Grossformatig und sanft beleuchtet. Sie wirken wie Gemälde. Gerhard Richter (siehe «Landschaften» im Kunsthaus Zürich, 2021) könnte sie nicht besser kreieren. Wolken und Wasser türmen sich, verschmelzen. Flussläufe durchschneiden wie ein Schlangenband die Regenwälder. Baumwipfel werden zu bizarren Skulpturen und Mustern. Wolken und Wasser türmen sich, verschmelzen. Flussläufe durchschneiden wie ein Schlangenband die Regenwälder. Baumwipfel werden zu bizarren Skulpturen und Mustern. Fluss- und Insellandschaften muten wie Labyrinthe an. Wenn Fotographien rein formal fesseln und magisch anziehen, dann sind es die Arbeiten des Brasilianers Sebastião Salgado. Rund 200 seiner Fotobilder sind in der Maag Halle Zürich zu sehen. Sie touren um die Welt und haben einen wichtigen Zweck: Sie wollen Natur und Menschen im Amazonas-Gebiet nicht nur dokumentieren, sondern auch schützen.

Salgado und seine Frau, die all seine Bücher publiziert, mit der er seit 1967 Jahren verheiratet ist, haben den grössten Regenwald der Welt und die Gefährdung durch Raubbau (Abholzung) bekannt. Sie sind mit gutem Beispiel vorangegangen, haben die elterliche Farm Bulcão wieder aufgeforstet und saniert mit zweieinhalb Millionen Bäumen. Das gesundete Gelände haben die beiden dem Staat als Nationalpark geschenkt. Auch das dokumentiert die Ausstellung «Amazônia».

Aber es sind nicht nur Natur und Landschaften, die hier eindrücklich in den Blick gerückt werden, sondern auch die Menschen, die dort leben fern ab der Zivilisation. Sie, die zahllosen Indigenen Völker und Stämme sind ebenso existentiell gefährdet wie ihr Lebensraum. Sie sind wichtiger Teil dieser Umweltdemonstration. Sie (die Texttafel) beschreiben Lebensart, Rituale, Traditionen, Gemeinschaft. Packende Bilder trotz mancher Pose ungeschminkt, nah und mahnend. Das Buch «Amazônia» haben die Salgados den Menschen der brasilianischen Amazonas-Region gewidmet. «Eine Feier des Überlebens ihrer Kultur, Sitten und Sprachen. Es sei ebenso ein Tribut für ihre Rolle als Wächter der Schönheit, der natürlichen Ressourcen und der Biodiversität des grössten Regenwaldgebiets des Planeten angesichts der unverminderten und unerbittlichen Zugriffe und Eingriffe der Aussenwelt», unterstreichen die beiden Umweltkünstler im Vorwort.

Buchauswahl

Sebastião Salgado und Lélia Wanik Salgado

«Amazônia», Grossformat gebunden 128 Fr.,

Ausgabe Kulturmagazin DU Nr. 908, 20 Fr.,

Taschenbuch, Verlag Taschen 2022, 19.90 Fr.

«Genesis», Buch, 75.00 Fr., Taschenbuch 19.90 Fr.

«Afrika», Taschen Verlag, Köln 2007, 78.00 Fr.

Veröffentlicht September 2023

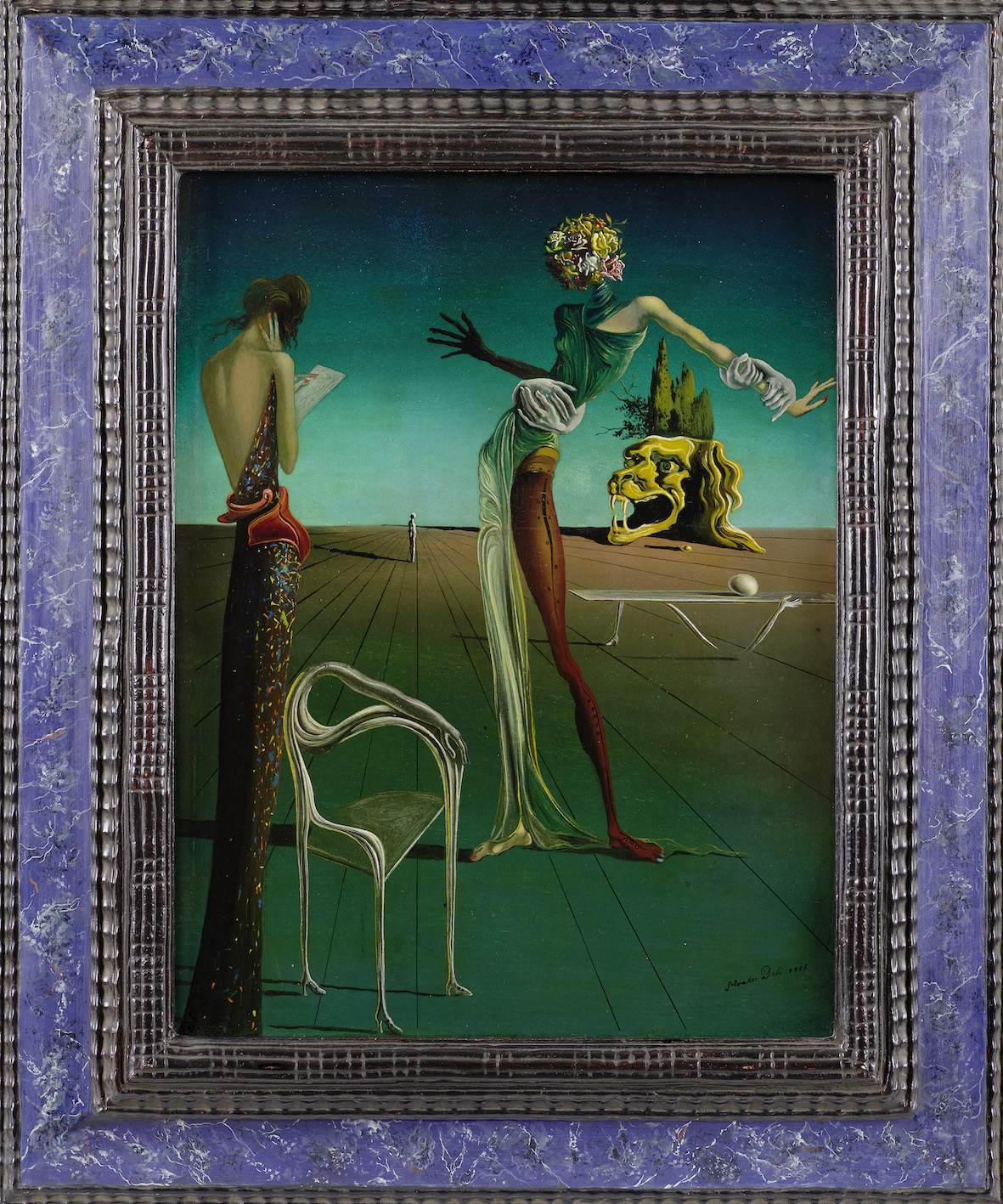

Links: Salvador Dalí, «Femme à tête de roses» (1935), Kunsthaus Zürich, 1957.

Oben: Alberto Giacometti, «Mannequin» (1932/33) in: Giacometti – Dalí. Traumgärten, Ausstellungsansicht Kunsthaus Zürich, 2023, Foto: Franca Candrian.

Laboratorium der Surrealisten

Giacometti – Dalí

KUNST Im Zentrum der aktuellen Ausstellung im Kunsthaus stehen zwei Künstler, die in den Dreissigerjahren des letzten Jahrhunderts eng zusammengearbeitet haben: Der Bündner Alberto Giacometti und der Spanier Salvador Dalí fanden sich zu einer «surrealistischen Kooperation». Sie entwarfen einen «Traumgarten» (Projet pour une place), der freilich Stückwerk und Vision blieb: «Giacometti – Dali. Traumgärten». «Gärten sind – wie Museen – Orte der Inspiration, der Erholung, der Alltagsflucht», schreibt die Kunsthausdirektorin Ann Demeester, im Grusswort. «In der Ausstellung Giacometti – Dalí. Traumgärten beleuchtet das Kunsthaus Zürich die Freundschaft der beiden Künstler und ihre gemeinsame Erkundung von Träumen und von geträumten Räumen – von Traumgärten.»

Konkreter Ausgangspunkt war ein Auftrag des französischen Sammlerpaars Marie-Laure und Charles de Noailles für einen Park ihres Sommersitzes in Hyères. Giacometti entwarf 1929 eine von drei Figuren für das Gartenprojekt. Er stellte sich ein Ensemble geometrischer Figuren vor. Das ganze Projekt wurde indes nie realisiert. Aber die Idee faszinierte, lag sie doch ganz im Trend der modernen Gartenkunst im Frankreich der Dreissigerjahre. «Eine geometrische, regelmässige Gestaltung, die Dominanz des Mineralischen über das Pflanzliche und der Einsatz neuer Materialien und Technologien wie Stahlbeton oder Elektrizität sind für sie charakteristisch,» schreibt Camille Lesquef in ihrem Essay «Moderne Gartenkunst in Frankreich: Kreuzung und Hybride».

Doch nicht die Gartenkunst an sich, sondern die künstlerische Freundschaft, geistige Verbundenheit und surrealistische Verwandtschaft stehen im Zentrum der Kunsthaus-Ausstellung. Salvatore Dalí hatte in Giacometti einen Künstler entdeckt, der ausgezeichnet in die Gruppe der Surrealisten passte. Er animierte ihn, der Gruppe in Paris beizutreten. Giacometti wurde dann aber 1935 infolge Kontroversen ausgeschlossen. Ausgangspunkt Annäherung war Giacomettis Werk «Boule suspendue» (1930), eine Metapher für erotischer Begierde, in Paris ausgestellt. Die Grundidee: Die Welt menschlicher Psyche sollte Ausdruck in der Kunst finden.

Dieses Objekt wie auch zahlreiche Skulpturen, Skizzen, Gemälde, Briefe, Fotos, Illustrationen und Installationen sind in der Ausstellung zu entdecken. So ist auch die imaginierte Garten-Installation, die aus Stein geplant war, hier nun als Modell im Massstab 1:1 präsent.

Beide Künstler waren auf ihre Art Pioniere. Giacometti beispielsweise hatte früh dafür plädiert, nicht nur Figuren zu präsentieren, sondern zu Leben und Begehen einzuladen. Er schrieb in einem Brief über das Modell für eine grosse Skulptur in einem Garten: «Ich wollte, dass man die Skulptur begehen, sich auf sie setzen und sich abstützen kann.» Dalí schwebte eine Art Vergnügungspark vor, «der auf Erfüllung von Wünschen beruht – den Wünschen zu gehen, zu klettern, zu sitzen, in Löcher zu passen, die uns niemals angeboten werden, weder in der Realität noch in der Kunst, Produkt des rationalisierten Geistes, Architektur oder Attraktionen, basierend nur auf Phantasien und unbewussten Vorstellungen, sie werden das Gefühl der Rückkehr betäuben, Attraktion des intrauterinen Lebens – imaginiert, um farblos ausgearbeitet zu werden, weiss getünchter Gips», beschriftete Dalí die Zeichnung «Fun Fair um 1932 (auch dieses Dokument ist hier ausgestellt).

Die Werkstattschau rund um das erwähnte Gartenprojekt, von der Pariser Fondation Giacometti konzipiert und erweitert, eröffnet neue Perspektiven und Entdeckungen im Kleinen wie im Grossen, auch was die Aspekte Modelle und Mannequins angeht. Anschaulich ist das mit der Gegenüberstellung von Giacomettis «Mannequin» (1932/33) und Dalí «Frau mit Rosenhaupt» (1935) zu erleben.

Die kompakte Ausstellung – ein künstlerischer Dialog – bereichert und lädt in ein «Laboratorium und offene Werkstatt der Kunst» ein, so Kurator Philipp Büttner bei der Presseorientierung, Sie ermöglicht spannende Rück- und Einblicke in die surrealistische Haltung und Welt der Dreissigerjahre des letzten Jahrhunderts.

Giacometti – Dalí. Traumgärten, Kunsthaus Zürich bis 2. Juli 2023.

Das 200 Seiten starke Buch zur Ausstellung wurde von der Fondation Giacometti herausgegeben, Fage Editions, 39 Franken. Unter anderem sind Beiträge zu folgenden Themen detailliert illustriert und analysiert: «Die Begegnung. Das surrealistische Milieu und die Noailles», «Echo der Begierde», «Traumgärten», «Projet pour un Passage: 1930/31» oder «Surrealistische Kameradschaft».

Veröffentlicht April 2023.

«Kann denn Liebe Sünde sein …?»

Die Schwedin Zarah Leander, bürgerlich Sara Stina Hülphers (1907–1981), startete Ende der Zwanzigerjahre als Revuesängerin und erlebte ihren Durchbruch 1936 in Wien. Parallel zu ihren Bühnenauftritten drehte sie ihren ersten Film «Premiere» von Géza von Bolváry. Zum gefeierten Film- und Gesangsstar wurde sie während des Naziregimes in Deutschland. Dieser «Zarah» hat Georg Kling eine konzertante Inszenierung gewidmet mit dem Untertitel «Einmal Zirkuspferd, immer Zirkuspferd», einem Zarah-Leander-Zitat. Er schildert das Leben einer Frau, die vom braven Mädchen aus der schwedischen Provinz zur Revue- und Leinwanddiva aufstieg, dabei zur hemmungslosen Opportunistin wurde und sich vor den Propaganda-Karren eines Goebbels und Hitlers spannen liess. Gleichwohl schob sie den Avancen des Reichsministers für Volksaufklärung und Propaganda Joseph Goebbels einen Riegel vor und liess sich nicht vom Nazi-Minister ins Bett zerren.

Diese geradezu höllisch-himmlische Karriere führt Georg Kling in seiner Einmann-Show vor – grandios als Moderator und Kommentator, Sänger und Performer. Er imitiert und parodiert nicht, sondern interpretiert auf seine Weise Lieder wie «Ich steh’ im Regen» oder «Davon geht die Welt nicht unter», treffend im Gestus und der Bewegung. Andere Zarah-Evergreens wie «Der Wind hat mir ein Lied erzählt» aus dem Melodrama «La Habanera» oder «Ich weiss es wird einmal ein Wunder geschehen», ein Hoffnungslied, das auch in KZs erklang, werden filmisch eingespielt oder vom Künstler Kling beseelt interpretiert.

Klings «Zarah»-Schau ist einerseits Huldigung einer einmaligen Diseuse, andererseits die kritische Beleuchtung einer opportunistischen Karriere. Dabei kommen auch die nicht zu kurz, die Zarah Leander erst als Sängerin berühmt gemacht haben, etwa die Liedermacher Michael Jary, Bruno Balz oder Ralph Benatzky. Diese packende Reminiszenz an eine kontrastreiche Künstlerin mit dunklen Seiten, die gegen Ende ihrer Karriere zur Schwulen-Ikone wurde (etwa mit dem Lied «Kann denn Liebe Sünde sein»?»), fasziniert und stimmt nachdenklich.

«Zarah», eine Show mit Georg Kling

Nächste Aufführungen am 30. März im Musikhaus, Zweisimmen,

und am 21. September im Theater Uri, Altdorf

Veröffentlicht Januar 2023.

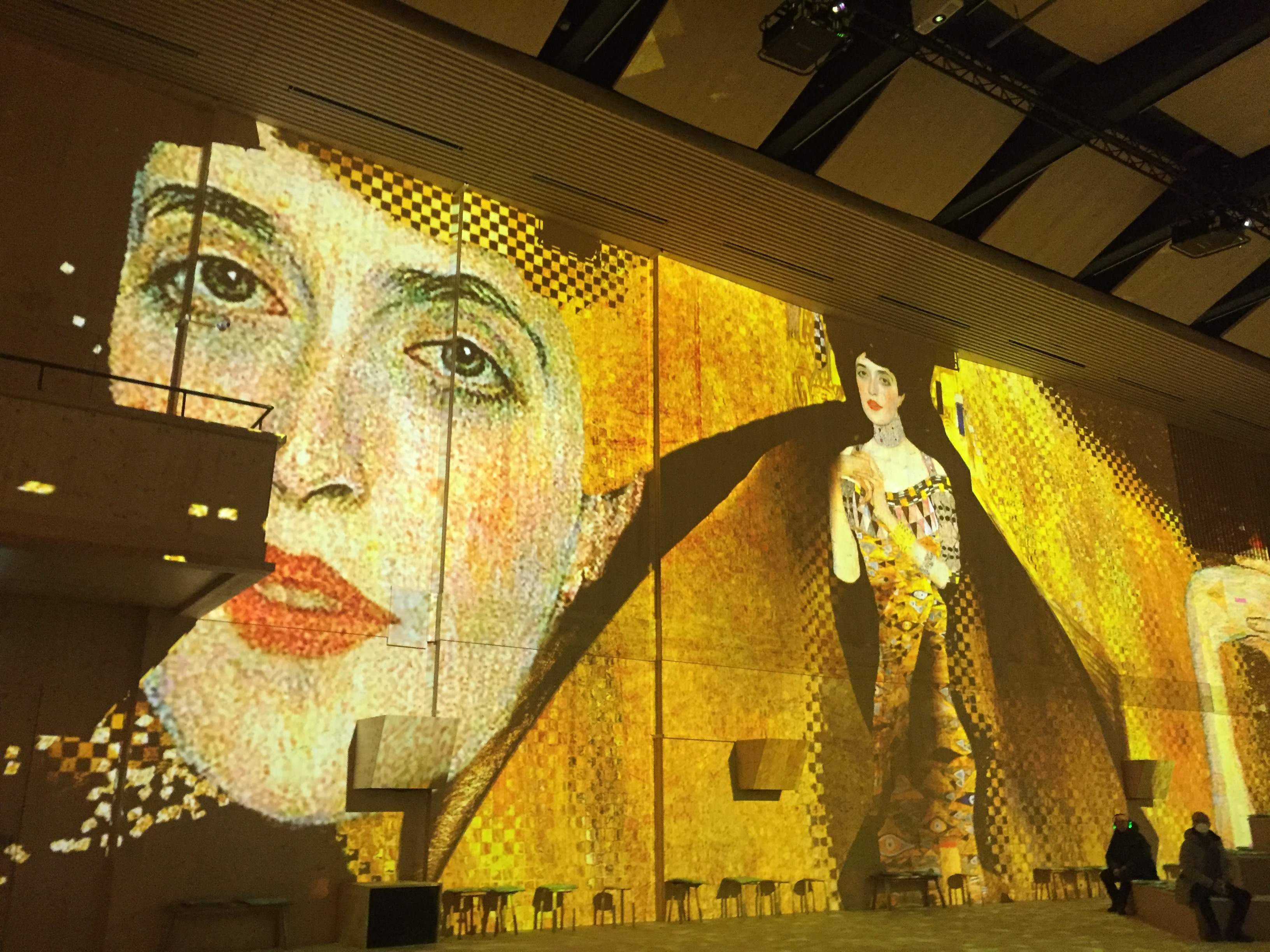

Frauen faszinierten ihn: Gustav Klimts Bilder sind erotische Sinnbilder. (rbr)

«Klimt’s Kuss – Spiel mit dem Feuer» – Sinnliche Reise

Nach dem grossen Besuchererfolg mit «Monet’s Immersive Garden» wartet die Lichthalle Maag in Zürich mit der Installation «Klimts Kuss – Spiel mit dem Feuer» auf (bis 7. Mai 2023). 40 Projektoren lassen Leben und Werk des Wiener Künstlers Gustav Klimt 1862–1918) aufflammen. Ein sinnliches Sehereignis mit Klimts berühmtestem Bild im Zentrum: «Der Kuss» (1907/08).Er war kein Mann der grossen Worte, schon gar kein Selbstdarsteller. Es existieren keine Selbstporträts wie bei vielen Malern, nur einige Fotografien, wenige schriftliche Zeugnisse und ein Porträt des Zeitgenossen Egon Schiele. Der Wiener Maler Gustav Klimt war publikumsscheu, er kommentierte seine Werke nicht: «Ein Künstler spricht aus seinen Bildern, Worte sind überflüssig.» Und die regten Fantasie und Diskussionen an, erst recht zu seiner Zeit, dem Jugendstil und Fin de Siècle.

Nun darf man von der spektakulären Multivision in der Zürcher Lichthalle Maag keinen kunsthistorischen Exkurs oder die absolute Interpretation des stilbildenden österreichischen Malergenies erwarten, wohl aber packende Einblicke in Klimts Welt und Werk. Und das beginnt mit einer Künstlerchronologie vom Elternhaus in Wien (1862) bis zu seinem Tod 1918 infolge eines Schlaganfalls. Auffallend sind dabei seine zahlreichen Verbindungen und Liebschaften zu Frauen – Klimt hatte sechs (ehelose) Kinder mit drei verschiedenen Frauen (und Modellen). Seine Bilder erregten Aufsehen, besonders seine Frauenporträts, Akte, Paarungs- und Liebesszenen, beispielsweise beim «Beethoven-Fries» (1902). Zentrales Thema des Frieses, der sich auf den Schlusschor von Beethovens «9. Symphonie», die Vertonung der Ode «An die Freude» von Friedrich Schiller, bezieht, soll gemäss Ausstellungskatalog die Erlösung der «schwachen Menschheit» durch die Kunst und die Liebe darstellen. Ausschnitte aus dem Fries werden in der Multivision mit entsprechendem «Freude»-Chor untermalt.

Gleich zu Beginn der Schau in der Maaghalle begegnet man der allegorischen Komposition «Wasserschlange II» (1904–1907) und «Wassernymphen». Eine fiktive Begegnung begleitet die Besucher: Eine Studentin spricht im Off mit der Modeschöpferin Emilie Flöge (1874–1952), die Klimt ein Leben lang begleitet und gefördert hat. Eine echte Lebensgefährtin, Vertraute und Muse, unverheiratet und kinderlos. Die Ausstellung gliedert sich in verschiedene Abschnitte, die Themen wie «Emilie», «Nackte Wahrheit», Sinnlichkeit und Erotik, Landschaften und mehr gewidmet sind. Man kann sich einsehen und von den impressionistischen, ornamentalen oder monumentalen Projektionen berauschen lassen. Insgesamt stehen 40 Projektoren im Einsatz, die Wände, Decken und Böden beleben: Ornamente schweben. Frauenporträts, «Judith» oder «Salome» beispielsweise, ziehen vorbei, Lebensstationen, das Wiener Secessionsgebäude (1897–98), Ausstellungsräume, Zeitgenossen passieren Revue.

Natürlich nimmt Klimts wohl berühmtestes Gemälde «Der Kuss» (1907/08), welches der Ausstellung den Titel gab, breiten Raum ein – en Detail und im Gesamten. Ob tatsächlich Klimt selbst und Gefährtin Emilie tatsächlich als Vorbilder dienten, ist eher fragwürdig und bleibt Spekulation. Das Bild wurde zum Kommerztopos, hat weltweit verschiedenste Formen angenommen, dient für Reproduktion auf Tassen und Tüchern, Tapeten und Kacheln, Poster oder Hinterglasbilder.

«Die Aura des Bildes», schreibt Gottfried Fliedl in seinem Buch über Gustav Klimt, «und seine verführerische Schönheit beruhen sowohl auf seiner – doppeldeutigen – Kostbarkeit wie auf der Darstellung des Liebespaares als Inbegriff des ungetrübten erotischen Glücks.» Ein traumatischer Akt, der Welt enthoben, isoliert verschmolzen. Im Sinne der Ideologie des Jugendstils werde das Paar als «Allheitliches, Kosmologisches und Naturverbundenenes» geschildert (Jost Hermand «Der Schein des schönen Lebens». Studien zur Jahrhundertwende, 1972).

Gustav Klimt huldigte Frauen, verinnerlichte sie. «Das gesamte Werk Klimts ist eine Huldigung an das Matriarchat, das die Moderne beherrscht», urteilt Jacques Le Rider in seinem Beitrag «Modernismus/Feminismus» (1985). Sicher hat er mit seinen Gemälden und Zeichnungen dazu beigetragen die Kraft des Erotischen zu entstauben und zu stärken. Sein Werk habe sich auf das im Umbruch befindliche Bild der Geschlechter und auf die reale, gesellschaftliche Veränderung der Geschlechterbeziehung bezogen, schreibt Gottfried Fliedl in seinem grossformatigen, reich illustrierten Band über Klimt.

Grob betrachtet, kann man Klimts Werke in drei Sparten aufteilen: Frauenporträts, allegorische Arbeiten (Friese u.a.), Menschenbilder («Baby», «Tod und Leben» u.a.). So lädt die immersiven Inszenierung «Klimts Kuss» zu einer intensiven Erlebnisreise und bietet Reiz zur Vertiefung.

Empfehlenswerte Lektüre:

Gottfried Fiedl «Gustav Klimt 1862–1918. Die Welt in weiblicher Gestalt», Benedikt Taschen Verlag 1991. Grossformat, 240 Seiten.

Tobias G. Natter (Herausgeber) «Gustav Klimt». Sämtliche Gemälde. Sechs Kapitel verschiedener Autoren von «Der Salonmaler: Frühe Werke – frühe Karriere» über «Frauendarstellungen» bis «Die Landschaften: Eine re-konstruierte Natur» und Biografie. Taschen Bibliotheca Universalis, Köln 2022, 29.90 Franken. Reich illustriert, 510 Seiten.

Veröffentlicht Dezember 2022

Frauen – Alte Liebe rostet nicht!

FILM Comic-Verfilmungen und starke weibliche Black Power liegen im Trend, Actionspektakel wie «The Woman King» oder «Black Panther: Wakanda Forever» lassen die Kassen klingeln. Spektakuläre Fantasy und Kinovisionen eben. Realität ist etwas anderes, besonders aus weiblicher Sicht. Es fällt auf, dass Frauen stärker dominieren als auch. Oft wird über fehlende Frauenquoten gejammert und lamentiert, vor allem im Wirtschafts- und Politikbereich. Auffallend, im Kino rücken Frauen stärken in den Fokus – im Vorder- und Hintergrund, vor und hinter der Kamera. Das ist gut so. Bemerkenswert auch, dass reifere Schauspielerinnen einige aktuelle Filme akzentuieren. Iris Berben hat als Patronin den Familienclinch «Der Vorname» angeschoben und trägt beim Nachfolgefilm «Der Nachname» wesentlich zum intelligent-witzigen Gefühlsfight auf Lanzarote bei. Dabei sollte es ein harmonisches Familientreffen werden, an dem die Patronin ihre eheliche Liaison offenbaren und um Verständnis buhlen wollte. Das unterhaltsame Sequel könnte durchaus einen dritten Teil animieren, vielleicht unter dem Titel «Der Kosename». Kann ja noch werden.

Familienknatsch sind eine Sache, die Liebe eine andere. Da sollte man sich mal «AEIOU – Das schnelle Alphabet der Liebe» ansehen – mit einer unwiderstehlichen Sophie Rois (61), das Lustspiel «Good Luck to You, Leo Grande» mit einer prickelnden Emma Thompson (63) oder das Beziehungsdrama «Les jeunes amants» mit einer verletzlichen Fanny Ardant (73). In all diesen Filme stehen Frauen im Fokus, notabene reifere, die es nochmals wissen wollen. Ehrlich, ungeschminkt und faszinierend. Man kann auch Esther Gemsch (66) dazuzählen, die sich auf einer Kreuzfahrt freischwimmt und «Die goldenen Jahre» selber animiert. Die flotte Beziehungskomödie avancierte übrigens zum erfolgreichsten Schweizer Film 2022 – bis dato. Und das in diesen trüben Krisenzeiten!

Kein Trübsal blasen die mittdreissiger Frauen um die Ostberlinerin Karoline Herfurt (38), die nach «Wunderschön», 2020 fertiggestellt, aber infolge Corona erst 2022 gestartet, mit «Einfach mal was Schönes» (Bild links, 2022) nachlegt – wieder mit der reizvoll kratzigen Nora Tschirner. Frauen in der Krise: Karla (Herfurth) will unbedingt noch ein Kind vor dem 40. Geburtstag, wenn’s sein muss auch ohne Mann. Doch ihre Schwestern (Nora Tschirner und Milena Tscharntke) sind dagegen. Und dann schiesst Amor auch noch einen Pfeil ab. Schön sein ist nicht alles, aber kann glücklich und Lust machen.

Eine kleine wunderbare Entdeckung ist die Pariser Tour «Une belle course» (Bild rechts). Taxifahrer Charly (Dany Boon) knabbert an Problemen, vor allem finanziellen. Dann nimmt er fast widerwillig eine Fuhre an: Er soll die 92jährige Madeleine (Line Renaud, 94) an ihr neues Heim, eine Seniorenresidenz, chauffieren. Diese Fahrt wird zu einem Lebensrückblick für die alte Dame und gibt dem unglücklichen Taxifahrer neuen Lebensmut. Solche Filme machen nicht nur Hoffnung, sondern auch ein bisschen glücklich. Der Spruch «Alte Liebe rostet nicht» gilt erst recht fürs Kino – auch mit Alten für Junge und Jüngere!

Veröffentlicht November 2022

Fokus auf das Fremde

FILM Im November sind gleich zwei ausserordentliche Filmfestivals in der Schweiz angesagt: Die 28. Internationalen Kurzfilmtage in Winterthur (8. bis 13. November) und das 6. Arab Film Festival in Zürich (17. bis 17. November 2022). Beide wollen den Filmhorizont erweitern, den Blick auf fremde Länder und Menschen schärfen und bereichern.

Das Augenmerk der 26. Internationalen Kurzfilmtage 2022 liegt auf Südamerika (Argentinien, Bolivien, Chile, Ecuador, Kolumbien, Peru und Venezuela) sowie Israel. Für zehn Programmblöcke im Schweizer und Internationalen Wettbewerb wurden 55 Kurzfilme ausgesucht. Das Spektrum ist breit. Erwähnt seien nur «Der Molchkongress» von Matthias, Sahli und Immanuel Esser, dessen Drehbuch in einer szenischen Lesung präsentiert wird, Jorge Cadenas neustes Werk «Flores del otro patio» (Bild, Kolumbien), «Il Muratore» von Matteo Gariglio oder «Amok» von Balázs Turai. Es gibt viel zu entdecken.

In einer einmaligen Performance präsentiert der Schweizer Hannes Schüpbach zusammen mit dem Cellisten Flurin Cuonz und Werner von Mutzenbach zwei Videoprojekte.

Erstmals ziehen die Kurzfilmtage aufs Sulzerareal ins Kino. Zu Camio, oxyd Künsträume und Alte Kaserne stossen das blue Cinema Maxx, das Kulturlokal Kraftfeld und das Museum Schaffen dazu. Erstmals werden in diesem Jahr alle Filmprogramme in Maxx-Kinosälen gezeigt.

Auskünfte: media@kurzfilmtage.ch

https://www.kurzfilmtage.ch/de/programm

Zum sechsten Mal findet im Züricher Filmpodium das Arab Film Festival Zurich statt. Nicole Reinhard, neue Direktorin des Filmpodiums, hat die Leitung übernommen und will an den Grundsätzen festhalte: Präsentation des Filmschaffens arabischer Länder und kultureller Austausch. Im Fokus stehen die Länder Jordanien und Libanon. Auch Saudi-Arabien ist vertreten, wo das Kino überhaupt jüngst erst zugelassen wurde. Filme aus 22 Ländern wurden programmiert. Der saudische Filmemacher Mohammed Alholayyil erzählt in seiner Tragikomödie «40 Years and One Night» von einer Familie, die in eine Krise stürzt. Der Ägypter Mohamed Diab stellt den palästinensischen Teenager «Amira» in den Mittelpunkt, der seinen biologischen Vater sucht. In «Big Little Women» schildert die ägyptisch-schweizerische Autorin Nadia Fares, wie drei Generation Frauen gegen das Patriarchat in Ägypten rebellieren. Der Tunesier Néjib Belkadhi beschreibt in «Communion» das Leben unter Lockdown. Dima El-Horr aus dem Libanon blickt mit ihrem Film «Conversations With Siro» auf die Katastrophe im Hafen von Beirut 2020 zurück, sprach mit der armenischen Künstlerin Siro und schuf das Bild eines sterbenden Libanon.

Dies nur ein kleiner Programmausschnitt aus dem Arab Film Festival Zurich das alle zwei Jahre organisiert wird. Alle Filme, 18 Lang- und 25 Kurzfilme, werden im Filmpodium aufgeführt.

Informationen: https://www.iaffz.com/de/

https://www.filmpodium.ch/reihen-uebersicht/57915/6th-arab-film-festival-zurich

Veröffentlicht Oktober 2022

Ohne «Hemmige» zügig voran

THEATER «Trams und Busse sind die fahrende Demokratie für alle», meint Dichter und Stückeschreiber Franz Hohler. Und so hat er flugs Szenen vor und auf den Gleisen verdichtet. Daniel Rohr und Klaus Hemmerle haben sie fürs Bernhard Theater inszeniert: «ÖV» (bis 16. Oktober 2022).

Wer kennt das nicht aus eigener Erfahrung: Plätze tauschen, Störungen in der Ruhezone oder Warten am Gleis! Manche Fahrgäste haben eben keine «Hemmige» (wie Mani Matter einst vortrug) dem Sitznachbar einen Platzwechsel schmackhaft zu machen (wegen der Fahrtrichtung) oder einen Gegenüber in ein Gespräch zu verwickeln, obwohl der Mitfahrende gern lesen oder sich in seinen Laptop vertiefen würde. «Es sitzed all im gliche Zug», singen Beteiligte (nach Dusti Pollak), aber das Verhalten ist eben nicht «glich» und nicht immer rücksichtsvoll.

Büne Hubers (Patent Ochsner) Lied «Dr Zuug fahrt us de Stadt«» stimmte ein und Polo Hofer sinnierte über «S’letschte Tram». Dieses wunderbar melancholische Lied ging etwas unter bei der sonst tadellosen Leistung des Bernhard-Ensembles. Die Alltagsszenen wurde akzentuiert durch Lieder von Mani Matter und Jacob Stickelberger, Polo Hofer und Franz Hohler («S’Tram uf Afrika»). «ÖV», ein Theaterstück mit Musik, ist eine Eigenproduktion des Bernhard Theaters, das eine echte Durststrecke hinter sich hat – infolge der Pandemie (Reduktion der Plätze etc.). Man, das heisst Direktorin Hanna Scheuring und ihr Team, hat nicht verzagt, hat nicht lockergelassen und die Eigenproduktion wieder belebt. Und nun sind sie wieder mit Herz und Stimme bei der Sache: Graziella Rossi, Kamil Krejči, Markus Keller, Delio Malär, Rolf Sommer und Hanna Scheuring. Ursprünglich war die «ÖV»-Inszenierung fürs Theater Rigiblick in Zürich vorgesehen. Nun ist sie im Bernhard Theater heimisch geworden. Ein gelungener Episodenreigen: Alltägliches gleitet ins Absurde, Zwischenmenschliches wird zur Offenbarung, und der Humor feiert fröhlich Urständ (bis 16. Oktober in Zürich).

ÖV im Bernhard Theater, Zürich

Veröffentlicht Oktober 2022

Sie ist eine fesselnde Erzählerin und Filmerin. Doris Dörrie («Männer») beschreibt in ihren letzten Büchern Inspirationen aus der Küche und die Reiseerfahrungen einer «Heldin» in San Francesco, Tokio und Marrakesch – genussvoll genüsslich. (Bilder: Diogenes)

Doris Dörrie – Heldin zwischen Teller und Tokio

BÜCHER Doris Dörrie, 1955 in Hannover geboren, hat sich nicht nur einen Namen als couragierte Filmerin gemacht – von «Männer» (1985) über «Kirschblüten – Hanami» (2008) bis «Kirschblüten & Dämonen» (2019) und aktuell «Freibad», sondern auch als Autorin. Sie ist Professorin für Angewandte Dramaturgie und Stoffentwicklung in München (seit 1997), Gründungsmitglied der Deutschen Filmakademie, Film- und Opernregisseurin. Will man ihren letzten beiden Büchern glauben, ist sie ein ausgeprägter Kultur- und Genussmensch. Davon legen einerseits ihre Inspirationen aus der Küche («Die Welt auf dem Teller», Diogenes 2020) Zeugnis ab, andererseits ihre «autofiktionalen Texte» in ihrem Reisebuch «Die Heldin reist» (Diogenes 2022).

Darin erzählt sie von drei Stationen, die ihr Leben mitgeprägt haben: San Francesco, Tokio und Marrakesch. Ihre Ausgangsfrage: Kann eine Frau überhaupt Heldin sein, kann sie sich von den Klischees befreien, ist frau überhaupt zu einer «Heldenreise» fähig? «Der Held muss aus dem Haus, um ein Held zu werden. Und die Heldin? Sie ist gar keine Heldin, sondern die Frau des Helden, sie bleibt, wo sie ist, und beschützt das Haus. Sie ist die Hausfrau, die Frau im Haus. Sie muss auch deshalb dableiben, damit jemand zu Hause ist, wenn der siegreiche Held zurückkehrt. Sie darf nicht ausziehen, um das Fürchten zu lernen, aber das muss sie auch gar nicht, denn sie hat ja sowieso permanent Angst …» Doris Dörrie hat notabene keine Angst und erkundet die Welt, zum Beispiel in Kalifornien, vor allem aber in ihrem Lieblingsland Japan. Sie gibt akribisch Einblicke ins japanische Wesen, in Gewohnheiten und Kultur, beispielsweise in die Welt der ama, der Taucherinnen ohne Sauerstoffgeräte. Man lernt Tatsu kennen, eine japanische Freundin aus Kyoto und deren Sicht auf Frauen, auf Deutschland, auf Dörries Film «Mitten im Herz» (1983).

Am Ende der Reise gesteht Dörrie sich ein: «Ich habe keinen Kampf geführt, nicht dem Drachen ins Auge gesehen, sondern er nur mir. Ich bin keine Heldin, ich bin nur gereist. Ohne Not, ohne dringenden Anlass. Ich bin nicht ausgezogen, um das Fürchten zu lernen …Endlich schlafe ich ein. Im Traum vollbringe ich Heldinnentaten. Ich bin unterwegs, auf einer langen, weiten Reise in eine abenteuerliche Geschichte.» Spannend und schmackhaft – egal ob auf der Leinwand oder zwischen Buchdeckeln.

Doris Dörrie «Die Heldin reist», Diogenes Verlag, Zürich 2022, 30 Franken

Doris Dörrie «Die Welt auf dem Teller», Diogenes Verlag, Zürich 2020, 30 Franken

Veröffentlicht August 2022

Kunst auf der Strasse: Irma Bucher posiert neben ihrer Skulptur,

Dada-Künstler und Mitorganisator Renato Wellenzohn führt gelegentlich durch die Biennale 2022. (Bilder: rbr)

BIENNALE 2022 IN WALDENBURG Zum zweiten Mal nach 2020 wird Waldenburg, das Städtchen im Frenkental, zum Entdeckungsparcours der Kunst. 45 Kunstschaffende haben an über 100 Standorten ihre Werke platziert – von «Medusa in the Sky» übers «Schellenursli»-Skelett und «Fischfrau» bis zur «Schäferin und drei Schafen». Der mittelalterliche Flecken in Baselland wurde mit Kunst belebt, lädt zum Wundern, Verweilen und Phantasieren ein (bis 29. Oktober). Das ganze Frenkental scheint eine Baustelle. Schmalspurbahn und der Waldenburger Bahnhof werden saniert, modernisiert. Das hat bekanntlich mit Engpässen, Slalomfahrten und Baustellengetöse zu tun. Hat man diesen Parcours mit dem Auto bewältigt (Verkehrsverbindung sonst von Liestal nur mit dem Bus), ist das Ziel erreicht (Parkplatz beim Schulhaus und Gemeindehaus).

Just vis-à-vis am Bach lockt das «Hockende Weib» von Lucia Strub (Belgien). Frauen sind stark präsent. Ein Drittel der Kunstschaffenden seien weiblich, bestätigt uns Organisator und Kommunikator Renato Wellenzohn, der selber auch künstlerisch präsent ist. War es vor zwei Jahren seine Popfigur «Hello Kitty», welches Aufsehen erregte und starkes Kaufinteresse fand, ist es heuer sein «Schellenursli», der, zum Skelett abgemagert, sich über das Endes seines Jobs als Wintervertreiber zu Tode gegrämt haben soll, auch weil die Treichler vom Unterland seine Funktion politisch unterlaufen haben. Chalandamarz, einer der berühmten Engadiner Bräuche, mit eben diesem Schellenursli ist auch anders im Gespräch, weil er bisher nur Buben vorbehalten ist.

Verschmitzt und witzig wie immer ist der bekennende Dadaist und eingefleischte Rolling Stones-Fan Wellenzohn auch belebender Kunstführer (jeweils am letzten Sonntag im Monat ab 14 Uhr). Er kennt die Geschichten hinter Werken etwa bei der Frau «Living in the Square» oder beim Spucker am Turm von Marck (ZH), einer Installation im Stadttor. Er kann etwas über die Figur «Gravitation» am Kirchturm (ehemaliges Kornhaus) von Rolf Sprecher (AR) erzählen. Man kann «Maaagda + Maaagret + Maaathilda» von Larry McLaughlin (USA) kennenlernen oder an «La pirogue» von Giorgi (Frankreich) herumrätseln. Wer aufmerksam ist, wird einen kleinen Mamorkopf auf einer Mauer von Irma Bucher (BL) entdecken. Und wenn man Glück hat, begegnet man Renato Wellenzohn himself auch ausserhalb einer Führung und dem «Men’s Dream» vor seiner Haustür. Der Insider ist in Waldenburg seit 2017 ansässig, umtriebig wie eh und je, und hat zusammen mit Sibylla Dreszigacker (BL) und Pt Whitfield (BL) die Biennale in Baselland ins Leben gerufen und betreut.

Dieses einzigartige Kunstpanoptikum frei Haus liegt im Abseits der grossen Kulturpfade, fast im Verborgenen. Eine Reise zu den Skulpturen, Figuren, Installationen und Anstössen wird mit Entdeckungen belohnt.

Ville des Artes, Waldenburg BL bis 29. Oktober.

Führungen jeden letzten Sonntag im Monat ab 14 Uhr beim Kiosk mit Renato Wellenzohn.

Anmeldung: e-well@bluewin.ch

Künstler und Preisliste: http://www.villedesarts.ch/preise_ville_2022.html

Veröffentlicht Juli 2022

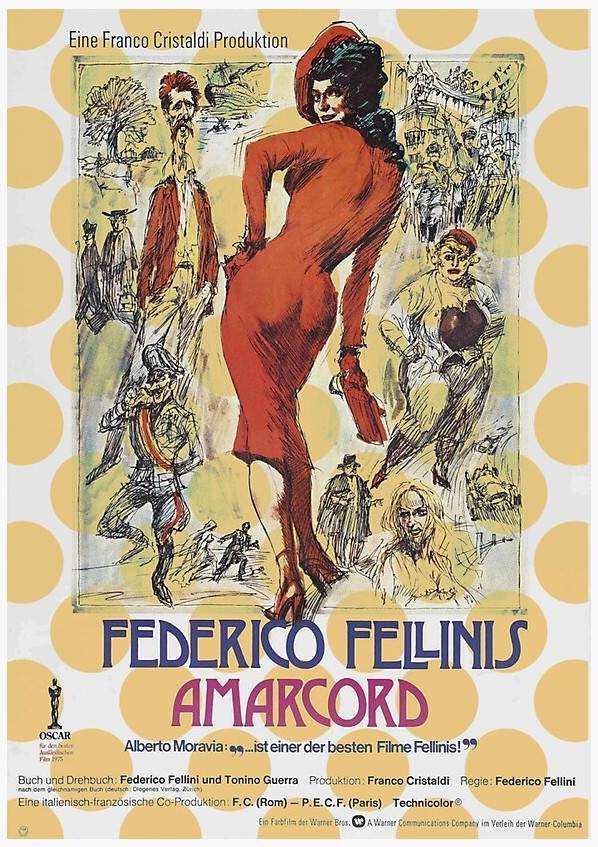

Der Filmschöpfer Federico Fellini hat von Beginn an seine Finger im Spiel. Vor dem Film sind Skizzen, Zeichnungen, Karikaturen angesagt. Erkennen Sie den Schwerenöter Casanova? (Bilder: ZVg)

Aufgeblättert und aufgezeichnet

KUNSTHAUS ZÜRICH Es ist eher ungewöhnlich, dass ein Filmregisseur in einem Kunsthaus aufgenommen wird. Filmschöpfer Federico Fellini hatte seit Beginn eine Affinität zur Film-Kunst. Seine Filme entstanden im Kopf, dann auf Papier und schliesslich am Set. In Zusammenarbeit mit dem Museum Folkwang in Essen ist eine Ausstellung entstanden, die Fellinis kreative Arbeit dokumentiert – von der Zeichnung zum Film. Man kennt gewisse Bilder auch ohne den entsprechenden Film, den kantigen Charakterkopf Casanovas beispielsweise, die drallige Anita (Ekberg) aus «La dolce vita», Gelsomina (Giuletta Masina) am Meer aus «La Strada» (1953/54) oder das Schiff «Die Rex» aus «Amarcord». Die Zeichnungen haben sich nicht selbständig gemacht, sondern sind künstlerische Vorboten, Gesichter, Visionen der Filme, die Federico Fellini dann realisiert hat. Dreizehn Filme werden in der Ausstellung aufgeblättert. Rund 500 Exponate dokumentieren die Werke des Film-Künstlers Fellini (1920–1993), schön chronologisch von «Lo sceicco bianco» (Die bittere Liebe, 1952) bis «E la nave va» (Fellini's Schiff der Träume, 1983) angeordnet.

Skizzen, Zeichnungen, Fotografien vom Set, Drehbuchauszüge, Filmplakate, Requisiten und Trailer verbinden sich zu einer Gesamtkunstwerk-Palette. Sie markieren fixieren und charakterisieren seine Filme. Ausgangpunkt sind meistens fast beiläufig hingeworfene Skizzen, Zeichnungen, Karikaturen. «Diese beiläufigen Ideen, diese Zufallsprodukte (…) sind dann die Wegweiser, nach denen sich meine Mitarbeiter richten: Bühnenbildner, Kostümbildner, Maskenbildner», unterstreicht Filmer Fellini. «Wenn ich einen Film vorbereite», schrieb Fellini 1971, «schreibe ich wenig. Ich ziehe es vor, die Personen, die Szenerien zu zeichnen.»

Das Sammelsurium an Entwürfen, Pointen und zeichnerische Fussnoten, diese An- und Einsichten machen Lust auf den ganzen Film (und nicht nur auf Trailer). Dafür fühlt sich die Kunsthaus-Kuratorin Cathérine Hug freilich auch nicht verantwortlich und verwies auf Kinos. Doch die Ausbeute ist mager. Es gab eine Aufführung des Dokumentarfilms «Auf den Spuren von Fellini» (2013) von Gérald Morin im Kunsthaus. DVD etc. sind eine Sache, Filme auf grosser Leinwand eine andere. Zu sehen sind nur «Roma» (1972) als Filmmatinee im Kino Piccadilly, Zürich, am 24. Juli (12 Uhr) und «La notti di Cabiria» (1957) im Openair-Kino Xenix, Zürich, am 10. August (21.15 Uhr). Da hätte mehr drin gelegen für Lichtspielstätten.

Die Materialien zu den Fellini-Filmen werden ergänzt durch Karikaturen (Fellini begann als Karikaturist), Briefdokumente, Telefonzeichnungen und Traumtagebücher. Cineasten werden begeistert sein und andere neugierig werden auf Werke wie «La città delle Donne» (1980), ein Film, der lange vor feministischem Aktivismus den Mann an den Frauenpranger stellt (der aber überraschend freigesprochen wird). Oder auf die nostalgische Hommage an Heimat: «Amarcord» (1973), der verrückte Film, der ein skurriles Sittenbild der Gesellschaft in den Dreissigerjahre vorführt (und mit einem Oscar belohnt wurde).

Seit den Fünfzigerjahren pflegten Daniel (1930–2011) und Anna Keel (1940–2010) eine enge und persönliche Verbindung zu Federico Fellini. Dazumal wurden bereits Fellini-Zeichnungen in der Keel-Galerie am Kunsthaus ausgestellt. Der Diogenes hütet und publiziert das literarische Erbe des Filmmeisters. Hier finden sich Notizen und Aufsätze, eine Biografie und andere illustre Bücher. Es lohnt sich, Fellini zu sehen und zu lesen.

Federico Fellini – Von der Zeichnung zum Film. Kunsthaus Zürich bis 4. September 2022

Eine persönliche Bücherauswahl

Cinecittà – Meine Filme und ich Federico Fellini, Inter Book 1988

Fellini. Eine Biographie Tullio Kezich, Diogenes Verlag 1989

Fellini's Zeichnungen. Einhundertachtzig Entwürfe für Figuren, Dekorationen, Kostüme, Telefonzeichnungen und Graffiti herausgegeben von Christian Strich mit einem Vorwort von Roland Topor, Diogenes 1976.

Federico Fellini. Von der Zeichnung zum Film Edition Folkwang, Kunsthaus Zürich, Diogenes Verlag 2022. Mit einer ergänzenden Broschüre, zusammen als Ausstellungspaket 42 Franken.

Aufsätze und Notizen Federico Fellini, Diogenes Taschenbuch 1974/1981

Denken mit Federico Fellini. Aus Gesprächen Federico Fellinis mit Journalisten Diogenes Taschenbuch 1984

Veröffentlicht Juli 2022

Ein Grusical vor dem Konstanzer Münster

Nosferatu – eine Schauermär für lebendes Ensemble und Blaskapelle. (Bild: Ilja Mess)

KULTURTIPP Die Kulisse ist einmalig, die Theaterprojekte im Konstanzer Sommer sind es ebenfalls. Diesmal haben sich die Theatermacher Mélanie Huber (Regie), Stephan Teuwissen (Buch), Lena Hiebel (Bühne, Kostüme) und Sebastian Androne-Nakanishi (Musik) eines legendären Stoffs angenommen. Sie inszenierten die Schauergeschichte «Dracula» des Iren Bram Stoker (1897). 100 Jahre nach der klassischen Stummfilmadaption «Nosferatu – Eine Symphonie des Grauens» von Friedrich Wilhelm Murnau taucht der untote Graf Orlok als Gespenst am Konstanzer Münster auf: «Nosferatu» (bis 23. Juli).

Eine Warnung vorweg: Vergesst den buckeligen Untoten (Nomen est omen: Darsteller war Max Schreck) mit den Krallen in der «Symphonie des Grauens» aus dem Jahr 1922. Vergesst Klaus Kinski als Graf Dracula in Werner Herzogs blutigem Horrorklassiker «Nosferatu - Phantom der Nacht» aus dem Jahr 1979 – mit Bruno Ganz und Isabelle Adjani. Der «Nosferatu» von Konstanz hat mit dem Vampirklassiker nur den Namen gemein. Aber kriegt man als Zuschauer den filmischen Kult-Blutsauger aus dem Kopf …?

Mächtig überragt die Seitenfassade des Konstanzer Münster den Schauplatz. Eine Blaskapelle hat sich in einem Seitenportal eingenistet und bläst zur Schauermär – mal urig provinziell, mal jazzig-swingend wie aus den Wilden Zwanzigern. Richtig, die Geschichte spielt in Konstanz Anno 1922. Professor Van Hasselt (Ingo Biermann – wunderbar holländisch), eine Anlehnung an den holländischen Arzt, Forscher und Anwalt Van Helsing, doziert über Vampirismus und warnt den jungen Bert Hutter (Julian Mantaj) vor der Übernahme eines Schlosses in Transsilvanien, das er im Auftrag des Maklers Nogg (Patrick O. Beck) bewerkstelligen soll. Berts Ehrgeiz ist grösser. Er verabschiedet sich von seiner Braut Mathilda (Sarah Siri Lee König), beschenkt mit einem Medaillon, und reist zum Kaufobjekt, das einem gewissen Grafen Orlok (Luise Harder) gehört.

Alles klar! Von Anfang schleicht eine gespenstige Gestalt in schwarzer Kutte im Hintergrund umher: der bleiche Graf. Er tafelt mit dem ahnungslosen Jüngling Hutter, hat aber Appetit auf andere Nahrung. Er ist scharf auf Blut, aber das spielt in dieser Gruselgroteske nur eine Nebenrolle. Diese Gestalt hier mit wirrem Haar und Greisengesicht ist ein Schemen, ein Phantom, das dem geselligen Treiben nur erstaunt zusieht. Allein, er ist scharf auf den schönen Hals Mathildas. Ist sie zu retten?

Das bunte Völkchen, die Crew auf dem Totenschiff des Grafen sind Opfer oder Beobachter. Teilweise kommentieren sie das Geschehen, teilweise sind sie Betroffene. Die Perspektiven wechseln, so auch der Inszenierungsstil – mal Slapstick-Einlagen, mal intimes Spiel, Burleske oder Klamauk. Das Ensemble, das auch Rollen wahrnimmt so beispielsweise Odo Jergitsch als Wirt und Kapitän, leistet vollen Einsatz, auch bei Gesangsintermezzi. Das Bühnenbild spartanisch, die Musik, exklusiv vom Rumänen Sebastian Androne-Nakanishi komponiert, dramatisch bis motivierend, die Choreografie (Tanja Jäckel und Marvin Paulo- Muhongo) wild bis diszipliniert – die Inszenierung, geleitet von der Schweizerin Mélanie Huber, bietet viel und doch mögen sich die verschiedenen Ebenen nicht recht zum Ganzen fügen. Die Mär «in vierzehn, teilweise schrecklichen Bilder» wird Vampirfeunde und Draculakenner enttäuschen.

Der Konstanzer «Nosferatu» entpuppt sich als Grusical ohne Zähne –trotz witzige Lokalanspielungen und wilden Tänzen. Man staunt (oder ärgert sich) nur über einen harmlosen Grafen Orlok, der sich als blasser Abklatsch entpuppt. Mackie Messer und der Haifisch haben mehr Zähne …

«Nosferatu» auf dem Münsterplatz

Konstanz, Open Air bis 23. Juli (fast täglich) um 19.30 Uhr.

Tickettelefon 0049 – 7531 900 2150

theaterkonstanz.de

Veröffentlicht Juni 2022

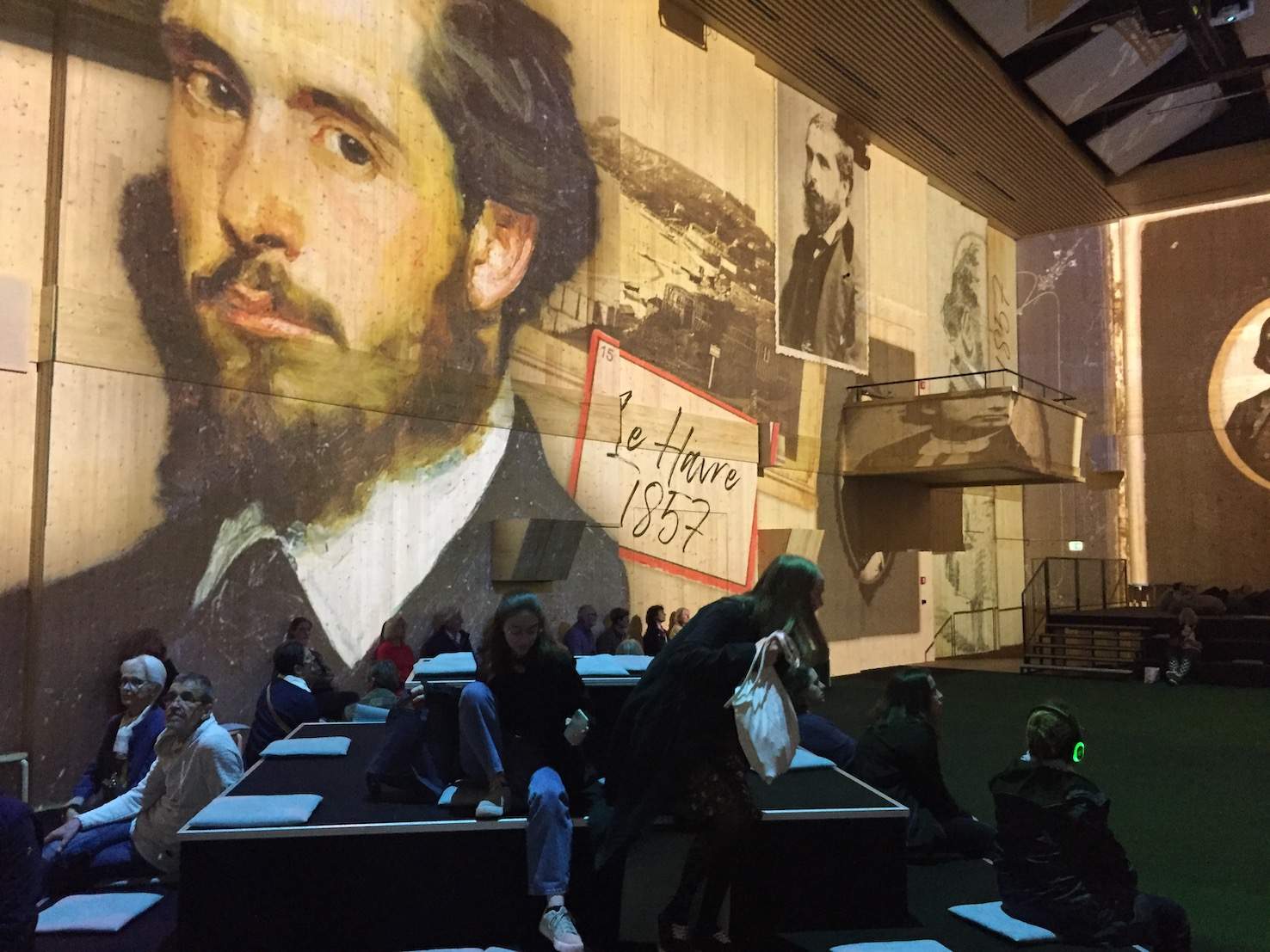

«Ich verdanke es von Anfang an den Blumen, dass ich Maler geworden bin»

Eintauchen in eine 360-Grad-Bilderwelt: Monets Bilder tanzen in der Lichthalle Maag, Zürich (Bilde: rbr)

MONET'S IMMERSIVE GARDEN Vor zwei Jahren wurde der Holländer Vincent Van Gogh in der Maag Eventhalle Zürich spektakulär präsentiert: «Van Gogh Alive». Dann folgte die Mexikanerin Frida Kahlo («Immersive Experience» von September 2021 bis Ende Februar 2022) – sehr erfolgreich mit über 60 000 Besuchern. Die Lichthalle in Zürich entwickelt sich zum illustren, populären Museum.

Mittendrin und dabei: Nach Van Gogh und Frida Kahlo wird der französische Maler Claude Monet in der Lichthalle Maag Zürich inszeniert. Besucher können in «Monet's Immersive Garden» eintauchen (bis 17. Juli 2022). «Pixel ersetzen Pinselstriche, und die Konzentration auf vergrösserte Details sowie raffiniert eingesetzte Animationen und Soundeffekte offenbaren auch eine neue Dimension im Werk einer Künstlerin oder eines Künstlers», so beschreiben die Veranstalter ihre installierte «immersive Kunst». Und so können die Besucher regelrecht in eine fantastische Welt eintauchen und sich einlullen und faszinieren lassen. Die Bilder führen ein Eigenleben, mit jedem Schritt verändert sich die Perspektive. Die berühmten Garten- und Seebilder Claude Monets lösen sich auf und fügen sich wieder. Die Seerosen beginnen zu tanzen bei den Klängen von Ravels «Bolero». Farben zerfliesssen und verdichten sich. Die spektakuläre, reizvolle Licht- und Tonschau macht Gemälde, aber auch Landschaften lebendig. Das Ergebnis modernster Multimedia-Technik (360 Grad-Projektionen): Seerosen überfluten den Hallenraum. Es entsteht «die Illusion eines endlosen Ganzen».

Ganz im Sinne Monets: «Man muss meine Kunst nicht verstehen, sondern lieben.» Die gesprochenen Texte sind sorgfältig gewählt und ganz auf das Schaugeschehen abgestimmt. Auch die Informationen über Leben und Werk des Künstlers Claude Monet (1840–1926) lassen kaum zu wünschen übrig. Die zentralen Themen sind Licht und Schatten, Wind und Wasser sowie natürlich seine Garten- und Blumenimpressionen. Die fast schon süchtige Suche nach Licht wie auch seine Liebe zum Gärtnern manifestiert sich in seinen Gemälden. Monet liess sich von japanischer Gartenphilosophie inspirieren, legte selbst Wassergarten mit Brücke an.

1874 gründeten Künstler eine Gesellschaft, der auch Monet angehörte, um die materielle Basis nach der Wirtschaftskrise 1873 zu verbessern. Im April organisierte man eine Ausstellung. Monets Werk «Impression soleil levant» – Impression aufgehende Sonne) trug wesentlich dazu bei, dass der Kritiker Jules-Antoine Castagnary schnödete «Impressionisten seien Künstler, die nicht eine Landschaft wiedergeben, sondern die von der Landschaft ausgelöste Empfindung. Der Begriff Impressionisten war geboren.

Es ist dem visuellen Spektakel «Monet's Immersive Garden» zugute zu halten. dass auch weniger bekannte Werke Monets, beispielsweise Stadtansichten, Gesellschaftsbilder und andere Stimmungsbilder von Eisenbahnen, Brücken oder Porträts zur Geltung kommen. Informationen über wichtige Lebensabschnitte und Begebenheiten werden anschaulich und überschaubar dargestellt. Monets Garten-Impressionen samt illustren Beigaben regen die Sinne an und könnten erst recht zum Besuch der Originale animieren, beispielsweise Monets «Le bassin aux Nymphéas» (1917–1920), «La Cathédrale de Rouen» (1894) oder «Le pont japonais» (1918) in der Fondation Beyeler, Basel-Riehen.

Lichthalle Maag, Zürich: «Monet's Immersive Garden»

Vorläufig bis 17. Juli 2022

Dienstag bis Sonntag: 10 Uhr bis 18 Uhr

Freitag und Samstag: bis 20 Uhr,

Montag: geschlossen

Eintritt: Erwachsene 28 Franken (Di-Fr), 30 Franken (Sa/So).

Details: monets-immersive-garden.ch

Telefon: 0900 444 262

Zurück

Veröffentlicht Mai 2022

Videoex-Festival in Zürich

Fokus Arab Wave und Anka Schmid

Fast im Verborgenen blüht ein Pflänzchen, das nunmehr auf über 20 Jahre zurückblicken kann: Videoex, das internationale Experimentalfilm & Videofestival, aktuell vom 21. bis 29. Mai 2022 in Zürich, Cinema Z3 (Kanonengasse 20).FESTIVAL VIDEOEX ZÜRICH Es ist das einzige Festival in der Schweiz, so die Veranstalter, das sich explizit dem experimentellen und Film- und Videoschaffen widmet, verbunden mit einem Internationalen Wettbewerb. Einen Schwerpunkt bildet heuer das Gastprogramm Arab Wave. Videoex zeigt Filme aus dem Mittelmeerraum, die sich durch grosse Diversität auszeichnen, beispielsweise «La Zerda et les chants de l'oubli» (1982), ein Meisterwerk des feministischen und antikolonialistischen Filmschaffens von Assia Djebar (21. und 29. Mai). In dieser Reihe werden weitere Arbeiten aus Tunesien, Ägypten und dem Libanon zu sehen sein. Das Artist Special ist Lawrence Abu Hamden gewidmet, der sich mit der «Politik des Hörens» befasst (21. und 28. Mai).

Der Schweizer Fokus ist auf Anka Schmid gerichtet, deren jüngster amüsant-schelmischer Film «Wie die Kunst auf den Hund und die Katze kam» erst kürzlich am Fernsehen gezeigt wurde. Die Filmerin kreiert seit 40 Jahren (!) – mal verschmitzt («Magic Matterhorn», 1995), mal tierisch feministisch («Wild Women – Gentle Beasts», 2015) Filme. Mal geht es mit dem «Bauch durch die Wand» (2011) oder auch «Haarig» (2017) zu. Jüngst weckte sie Ohr und Auge mit dem filmischen Lobgesang «Loba Loba» 2021). Die Zürcherin ist eine «Grenzgängerin zwischen Film und Kunst», kreiert Videos oder schafft Kunstinstallationen. Sie nähert sich Wirklichkeiten und Befindlichkeiten, spürt magischen Zwischentönen und -welten nach. Sie ist dem Leben, heisst Begebenheiten, Eigenwilligkeiten und Menschlichem, auf der Spur – mit viel Phantasie und Verschmitztheit. Dieser CH-Fokus ist für den 22. und 24. Mai programmiert (ab 19.30 Uhr).

Detailliertes Programm und Tickets im Festivalzentrum (Kunstraum Walcheturm) oder online: https://videoex.ch/videoex/info

Tagespass 30/20 Franken, Einzeleintritt 16/12 Franken (Studierende AHV, IV)

Veröffentlicht Mai 2022

Ludwig lebt, und Udo ist präsent. Ein hör-und sehenswertes Museum in der Provinzstadt Gronau nahe der holländischen Grenze. (Bilder: rbr)

Locker vom Hocker mit

Rocker Udo

MUSEUM ROCK'N'POPMUSEUM, GRONAU Rock'n'Pop ist fester Bestandteil unserer Kultur geworden. Sie wurde durch Corona ausgebremst, zumindest was Livekonzerte angeht. Doch nun werden Hallen und Stadien wieder bevölkert. Zu einer festen Grösse im deutschsprachigen Rockuniversum gehört der Mann mit der schnoddrigen Schnute, Hut und Sonnenbrille. Udo Lindenberg. Er erlebt seinen x-ten Frühling mit der neusten Produktion und ist «Mittendrin». Mittendrin in der Rock- und Popmusik ist man auch im Museum in Gronau, in Westfalen nahe der holländischen Grenze.

Er ist so bekannt wie Helmut Kohl, Angela Merkel oder Herbert Grönemeyer. Udo Lindenberg ist ein Urgestein der deutschen Rockgeschichte und noch immer «Mittendrin», so der Titel seines neusten Hits:

«Das war 'n heisser Ritt, ich richte mein' Sombrero

Ich wisch' den Staub von mei'm Jacket, grüss' meine Compañeros

Tequila euch zu Ehren, keine Zeit zum Älterwerden

Wir bleiben einfach nicht stehen

Alles hört auf kein Kommando, scheiß' auf 'ne harte Landung

Es wird schon irgendwie gehen

Selbst in den heissesten Flammen

Das Fünkchen Hoffnung noch suchen

Denn selbst diе dunkelste Stunde hat nur sеchzig Minuten

Ey, willkommen mittendrin, schönen Gruß hier aus dem Hurricane…»

Ganz nah bei Udo und der Rockgeschichte, und nicht nur der deutschen, ist man im Rock'n'Popmuseum (seit 2004). In der ehemaligen Turbinenhalle eines Textilunternehmens in der westfälischen Grenzstadt Gronau wurde die Kulturgeschichte der Populärmusik inszeniert – am Udo-Lindenberg-Platz. «Gronau an der Donau», näselt der Rockstar zur Begrüssung im Museum. Ein Udo-Scherz natürlich. Udo wurde zwar 1946 in Gronau geboren, doch die Kleinstadt liegt an der holländischen Grenze, in Nachbarschaft zu Enschede. Dem Rockmusiker, der früher mal Pankow und DDR-Honecker ins Visier nahm und mit seinem Panikorchester für Musikrandale sorgte, wurde gar ein Bronzedenkmal errichtet. So richtig in Schwung kommen Besucher jedoch im Labyrinth des Rockpanoramas.

Der Gang durch die Geschichte beginnt mit Frank Sinatra, Folk (Woody Guthrie), Country (Johnny Cash, Kris Kristofferson etc.), Gospel und Blues führt zu Rock'n'Roll, Punk, Heavy-Metal, Disco und Gegenwart. Dabei werden die Beatles und Stones, Jimi Hendrix, Freddie Mercury (Queen) oder David Bowie ebenso gewürdigt wie die Scorpions oder Helen Fischer. Ausgerüstet mit Kopfhörern wandelt man von Vitrine zu Plakaten, Instrumenten oder Tonstudios-Ausrüstungen, stets von entsprechender Musik und Songs begleitet.

Das Museum, das dank Udo Lindenberg realisiert wurde, ist 2018 einer tiefgreifenden Umorientierung und Inszenierung unterzogen worden. Eine fabelhafte Fundgrube für alle Pop-und Rockmusikfans. Ergänzt wird die Dauerausstellung mit Sonderanlässen und -ausstellungen. So bis 3. Oktober mit der Sonderausstellung «Ludwig lebt! Beethoven im Pop». Ab 20. November gilt das Interesse «Eddie van Halen! The Last Guitar God».

Rock'n'Popmuseum , Gronau (Deutschland).

Eintritt: 9,50 Euro.

Zurzeit sind nur 30 Besucher im Museum erlaubt.

Am besten Zeitfensterticket buchen

rock-popmuseum.de

Veröffentlicht: September 2021

Literaturverfilmungen sind so eine Sache. Meistens geht's schief. Oft werden Romane, Geschichten, Erzählungen nur bebildert, nacherzählt. Immerhin gelangen einige sehenswerte Filmwerke wie «Homo Faber» von Volker Schlöndorff (1991), werkgetreu nach Max Frisch, oder auch Richard Dindos Filmgedicht «Homo faber (drei Frauen)» (2014). Rainer Werner Fassbinders TV-Reihe «Berlin Alexanderplatz» (1980 in 14 Teilen) oder die jüngste Verfilmung (2020) von Burhan Qurbani, die im modernen Berlin angesiedelt ist, gehören dazu. Und nun Dominik Grafs «Fabian oder Der Gang vor die Hunde». Da lohnt es sich, das Buch wieder mal zur Hand zu nehmen.

Mann mit moralischen Ansprüchen

BUCH FABIAN – DIE GESCHICHTE EINES MORALISTEN Erschienen ist Erich Kästners Grossstadtroman 1931, allerdings unter nationalsozialistischer Beeinträchtigung und Streichungen seitens der Deutschen Verlagsanstalt. Der Untertitel «Der Gang vor die Hunde» und ein Kapitel wurden gestrichen, einige erotische Passagen entschärft. Im Zuge der Nazi-Buchverbrennung 1933 wurden auch Kästners Bücher als «entartet» abgestempelt und verboten. Der Zürcher Atrium Verlag nahm sich «Fabian» an, publizierte aber erst 2013 die ungekürzte Originalfassung des Romans (2017 als Taschenbuch aufgelegt).

«Der ursprüngliche Titel, den, samt einigen krassen Kapiteln, der Erstverleger nicht zuliess, lautete 'Der Gang vor die Hunde'». Damit sollte, schon auf dem Buchumschlag. deutlich werden. dass der Roman ein bestimmtes Ziel verfolgte: Er wollte warnen», schrieb Kästner in einem späteren Vorwort. «Er wollte vor dem Abgrund warnen, dem sich Deutschland und damit Europa näherten!»

Ein Mann mit moralischen Ansprüchen taumelt Ende der Zwanzigerjahre durch ein brodelndes Berlin inmitten einer weltweiten Wirtschaftskrise und grassierendem Faschismus. «Das vorliegende Buch», so Kästner, «das grossstädtische Zustände von damals schildert, ist kein Poesie-und Fotografiealbum, sondern eine Satire. Es beschreibt nicht, was war, sondern es übertreibt. Der Moralist pflegt seiner Epoche keinen Spiegel, sondern einen Zerrspiegel vorzuhalten. Die Karikatur, ein legitimes Kunstmittel, ist das Äusserste, was er vermag».

Der besagte Moralist, also der 32jährige Germanist Dr. Jakob Fabian, arbeitsloser Werbetexter, stromert durch Berlin, und trifft Cornelia, Juristin, die aber als Schauspielerin gross herauskommen möchte. Sie verlieben sich. Sie weiss um den Moloch Grossstadt und charakterisiert ihn treffend: «Hinsichtlich der Bewohner gleicht sie (Berlin) längst einem Irrenhaus. Im Osten residiert das Verbrechen, im Zentrum die Gaunerei, im Norden das Elend, im Westen die Unzucht, und in allen Himmelsrichtungen wohnt der Untergang.»

Fabian ist unbeeindruckt, fühlt sich sicher. «Ich bin ein Melancholiker, mir kann nicht viel passieren. Zum Selbstmord neige ich nicht, denn ich verspüre nichts von diesem Tatendrang, der andere nötigt, so lange mit dem Kopf gegen die Wand zu rennen, bis der Kopf nachgibt. Ich sehe zu und warte. Ich warte auf den Sieg der Anständigkeit, dann könnte ich mich zur Verfügung stellen.» Doch gegen Liebe und Verlust ist der Müssiggänger und Beobachter nicht gefeit. Er schwimmt mit und geht doch unter.

Kästners Roman – und das ist wirklich erstaunlich – wirkt zeitnah und stimmig. Eine Vision, die von der Wirklichkeit eingeholt worden ist. Das hat auch den Filmer Dominik Graf wohl bewogen, «Fabian» ins Bild zu setzen (siehe Filmtipp): das Spiegelbild einer maroden Gesellschaft und tragische Liebesgeschichte zugleich.

Erich Kästner «Fabian – Die Geschichte eines Moralisten», Atrium Verlag Zürich 2017 (5. Auflage 2020), 12 Euro/14.90 Franken (Taschenbuch)

Kulinarische Kolumnen - lecker

BUCH DIE WELT AUF DEM TELLER Sie hat gehaltvolle Spielfilme wie die von den «Kirschblüten» (2008 und 2019) geschaffen und mit der Feder nicht zurückgehalten. Doris Dörrie (Foto: Mathias Bothor/Photoselection; Diogenes), in Hannover geboren, in München und der Welt (Japan!) heimisch geworden, hat Geschmack – so oder so. Hier wörtlich genommen. Die Autorin publiziert seit Jahren kulinarische Kolumnen im Magazin «Essen & Trinken» (Münster). Nun präsentiert ihr neustes Buch ebendiese «Inspirationen aus der Küche», die von August 2016 bis Juni 2020 im erwähnten Magazin erschienen sind.

Es sind kleine Reiseerzählungen von der norddeutschen Heimat bis Neapel, Vietnam, Japan oder den USA. Diese Appetitanreger (jeweils über zweieinhalb bis drei Buchseiten) liefern nebenbei kleine Kulturhappen. Da wäre beispielsweise eine Teezeremonie in Japan, welche die Regisseur bei den Dreharbeiten zu «Erleuchtung garantiert» durchmachte. Sie, die Teeliebhaberin, erlebte ihr blaues Wunder in einem Kloster – eine Tortur. «Die Teezeremonie», erzählt die Autorin, «die in Wirklichkeit keine Zeremonie, sondern einen Lebensweg illustriert, dauert zwischen einer und sechs Stunden und soll die Teilnehmer die Enge von Raum und Zeit vergessen lassen und zu entspannter Heiterkeit führen. Oder heiterer Entspanntheit. Am besten zu beidem. Für mich undenkbar. Nie war ich weiter vom Ziel entfernt, innere Stille und Gelassenheit zu erreichen.» Am Ende war Dörrie entnervt und «so erschöpft von meinen Schmerzen, meiner Ungeduld und Wut, dass ich gar nichts mehr schmecken konnte.»

Erstaunlich, die kulinarische Chronistin, laktoseintolerant und glutensensitiv, outet sich als «Veganerin, Clean, No Carbs und Raw Eater» und macht mit ihren Genusserfahrungen und Tipps gleichwohl Appetit. Das geht von «Knust und Scherzl», sprich (Brotkrusten) über Pasta und Pizza (Neapel!) bis zu Kartoffelsalat (Marke Linda) in Bhutan und Deutschland, zu Onigir, den japanischen Reisbällchen, oder Blümchenkaffee. Manchmal schrammen die Histörchen auch knapp am Appetitverleider vorbei, etwa bei den Ausführungen über den Oktopus, Tintenfisch oder die Krake, über die lieben Kühe, ihrer Milch und den Kälbchen. Schwamm drüber trotz vernichtender Umweltzahlen. Ich bleibe Fleischliebhaber und Käsegeniesser. Dörries Appell an gute Tischmanieren ist nur zu unterstreichen. Das «grosse Fressen» wie Mampfen im Tram, Bus oder Gehen, das Fast-Food-Herunterschlingen und hemmungslose Verhalten zu Tisch ist ein Gräuel. Ein klein wenig Grazie und Respekt bei Tisch täte der heutigen Essensgesellschaft gut und erhöhte das Geschmacksvergnügen – miteinander!

Doris Dörrie «Die Welt auf dem Teller», Diogenes Verlag, Zürich 2020, 27 Franken

Vom Gammelhai, einem Fuchs namens Schwarzkopf und einer Mauser

BUCH KALMANN Der Isländer, der aus Graubünden kam: Joachim B. Schmidt hat sich 2007 mit seiner Familie nach Island aufgemacht und lebt in Reykjavik. Nach Kurzgeschichten und drei Romanen hat der Bündner einen Krimi der anderen Art geschrieben: Kalmann, dieses Original, das seinem Grossvater mehr als nur die exzellente Zubereitung des Gammelhais zu verdanken hat, erzählt.

Ausgangspunkt ist eine Blutlache. «Das Blut glänzte rot und dunkel im weissen Schnee. Die Schneeflocken legten sich unaufhörlich darauf und schmolzen in der Blutlache. Mir war ganz heiss vom Gehen, und ich schwitzte, aber weil ich jetzt plötzlich stillstand und einfach nur bewegungslos auf die Blutlache starrte, begann ich zu schlottern.»

Kalmann Óɓinsson, 34 Jahre alt, Haifischjäger, ist ein Sonderling von Kindesbeinen an. Ein Mann ist verschwunden, Róbert McKenzie, Fischer. Birna, Polizistin in Zivil, ist aus der Hauptstadt angereist, um in dem abgelegenen Nest Raufarhörfn nach dem vermissten Robert zu suchen. Kalmann, der von Birna ernannte Dorf-Sheriff mit Cowboyhut, Stern und Mauser, soll ihr dabei helfen…

Ein Kriminalfall oder ein Unfall oder nur ein Verschwinden aus unbekannten Gründen? Als Leser nimmt es wunder, was das ungleiche Paar in Islands eisiger Einöde da zu finden hofft. Mit Akribie und verschmitztem Verständnis beschreibt Joachim B. Schmidt eine ungewöhnliche Fahndung, die dann irgendwann beim Grossvater und Gammelhai endet. Den bis ins letzte Detail stimmigen Roman mag man gar nicht mehr aus der Hand legen. Ein Buch quasi aus dem Abseits, das trifft, wie die Mauser einen Eisbären. Man schmeckt das Meer, den Schnee, riecht den Eisbären und erfährt, dass ein vermeintlicher Dorftrottel auch ein Lebensretter sein kann.

Joachim B. Schmidt: «Kalmann», Diogenes Verlag 2020, 30.00 Franken

Artwork Wake-Up

KUNST UTE UND WERNER MAHLER Museen sind geschlossen wie auch Kunstausstellungen und Galerien. Aber es Alternativen – online. Die Galerie Springer Berlin lädt seit geraumer Corona-Zeit zu Fotoausstellungen ein – unter dem Titel «Artwork Wake-Up, nunmehr #103». Zurzeit sind Werke des Fotografenpaars Ute und Werner Mahler zu sehen, zumeist Schwarzweissbilder (mindestens bis Ende Februar 2021). Das Ehepaar (seit über 40 Jahren!) gehörte schon zu DDR-Zeiten zu den herausragenden Fotokünstlern. Ute, 1949 in Thüringen geboren) und Werner Mahler (1950 in Sachsen-Anhalt geboren) porträtieren Menschen, dokumentieren Alltag, halten Posen und Momente fest.